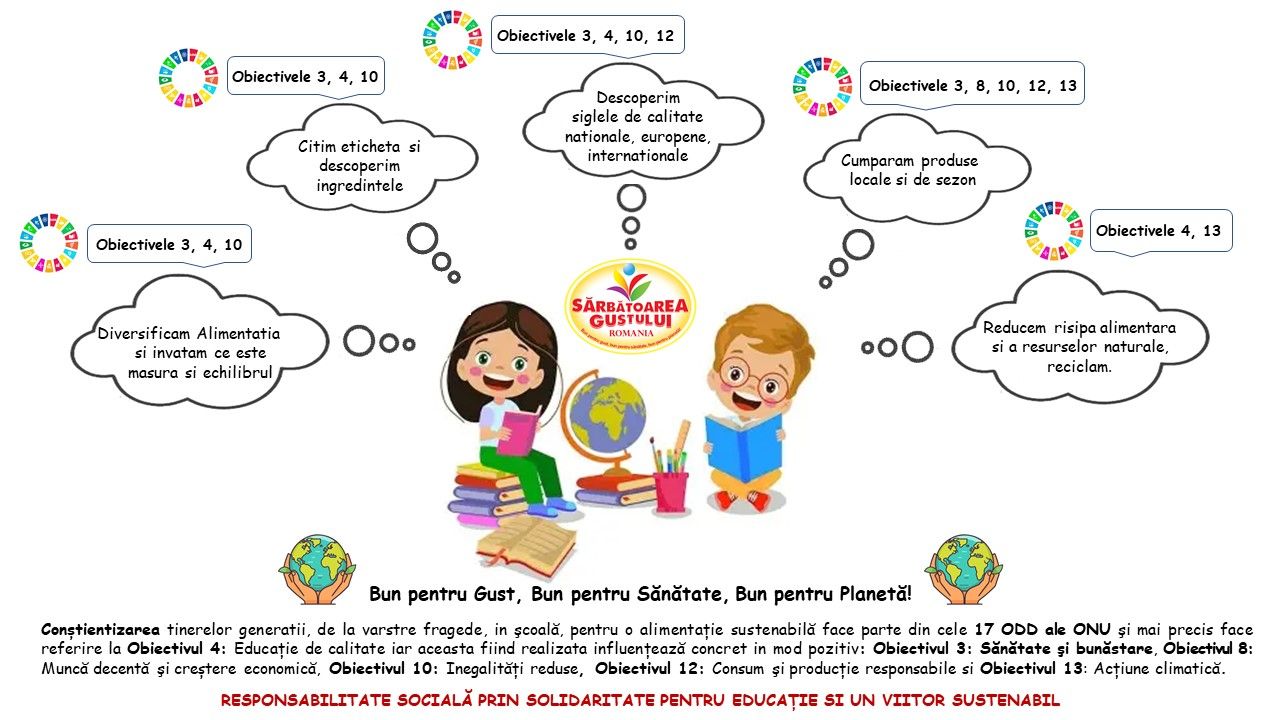

Sarbatoarea Gustului / La fête du goût 2020/2030 pentru educație incluzivă privind alimentația sustenabilă în România.

✒️ ✒️ ✒️

✒️

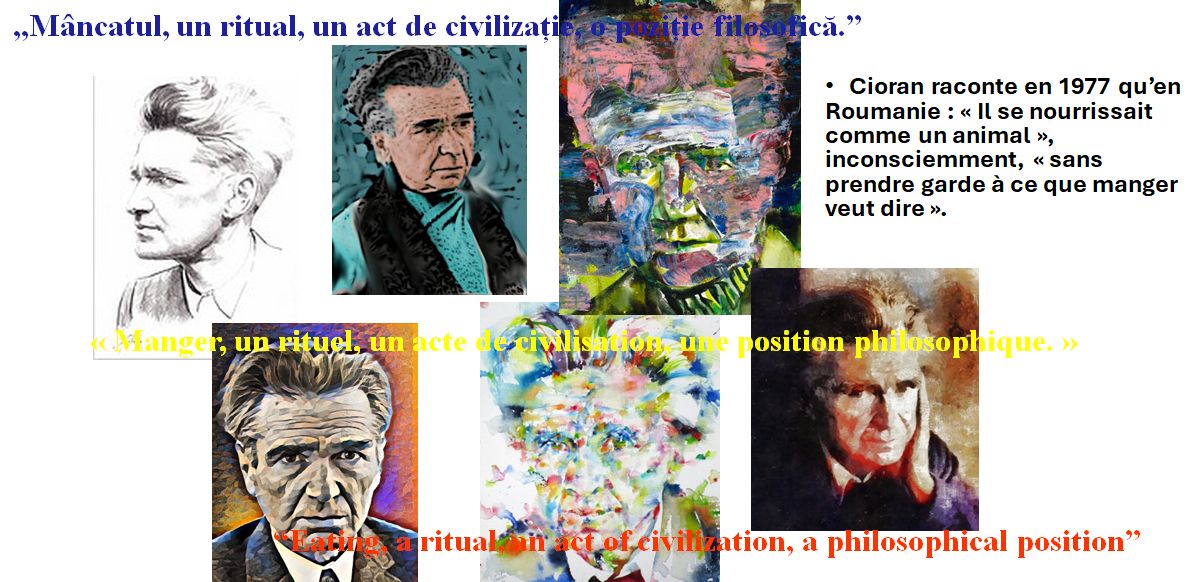

„Festival du Goût”, une initiative éducative qui encourage le libre arbitre des jeunes étudiants, afin qu’ils deviennent des citoyens informés et actifs dans la consommation.

Quand il y a conscience du choix, il y a aussi la liberté de manger.

L’éducation au goût, un incontournable de la soutenabilité pour les générations de demain.

L’éducation au goût et à l’alimentation au coeur du programme éducatif créé par Sarbatoarea Gustului depuis 2014.

Nos systèmes alimentaires sont au coeur des enjeux de la transition écologique.

De la production à la consommation de nos aliments, en passant par leur transport, leur transformation et leur commercialisation contribue au changement climatique. Ainsi, l’alimentation représente entre 22 et 34% de l’empreinte carbone au niveau mondial. C’est le 3ème poste le plus émetteur de GES, après le transport et le logement.

Les enjeux de la transition écologique sont majeurs et requièrent des changements de pratiques dans l’ensemble du système alimentaire, et notamment au niveau du secteur agricole et au stade de la consommation. De plus, aux enjeux environnementaux s’ajoutent des objectifs de santé et de justice sociale. Concrètement, pour que notre alimentation soit durable, nous avons de nombreux défis à relever parmi lesquels :

– Permettre à chacun d’accéder à une alimentation suffisante en quantité et en qualité.

– Mieux rémunérer les producteurs, les agriculteurs qui protègent la biodiversité et pratique la permaculture.

– Apprendre à manger moins mais mieux, réduire la part des protéines animales dans nos assiettes.

– Manger de saison, local et en circuit court, réduire les emballages,

– Arrêter de gaspiller l’énergie lors de la cuisson et des cuissons en général, couvrir les casseroles, cuire de façon passive

Les objectifs globaux étant de relocaliser l’agriculture et l’alimentation dans les territoires qui sont de formidables outils au service de la transition écologique.

Dans une approche systémique, ils rassemblent des acteurs très divers et cette pluralité est une opportunité pour que les transformations des territoires soient profondes et durables.

Produire (et distribuer !) une offre alimentaire de qualité ne suffit pas si elle ne rencontre pas un consommateur avec des besoins correspondants et qui soit en capacité de se la procurer et d’en apprécier sa valeur.

Ainsi, un producteur ne pourra pas écouler ses choux d’hiver si le consommateur ne veut manger que des tomates et n’est pas éduqué à l’appréciation des choux. De même, un consommateur avec des exigences gustatives, nutritionnelles ou de durabilité qui ne rencontre pas, sur son territoire, une offre qui réponde à ses attentes, pourra se procurer des aliments qui ont parcouru de longues distances et qui ne contribuent pas au soutien des filières locales. Les défis pour l’ensemble de la communauté est donc de développer une agriculture et des modes de consommation qui « se rencontrent ». Pour réussir la transition écologique, nos modes de production et de consommation doivent se transformer.

Cela implique des changements de pratiques pour tous les acteurs, des producteurs aux consommateurs, en passant par les acteurs de la transformation et de la distribution.

C’est ici que l’éducation au goût et à l’alimentation a toute sa place. En facilitant et en accélérant les changements de pratiques de tous les mangeurs, elle favorise la rencontre de l’offre et de la demande, sur un territoire.

L’éducation au goût et à l’alimentation comme accélérateur de changements.

Faire évoluer à la fois l’offre alimentaire et, en même temps, la demande des consommateurs ne se décrète pas. L’exemple de l’introduction parfois laborieuse des repas végétariens en restauration scolaire montre qu’il ne suffit pas d’adopter une mesure, pourtant vertueuse et nécessaire, pour faire évoluer les pratiques. Les collectivités qui réussissent l’introduction des plats végétariens ont en général décliné une approche sensorielle à tous les niveaux et auprès de toutes les parties prenantes: qualité de l’offre travaillée à partir de produits de qualité, formation des agents de restauration et des animateurs à une approche sensorielle leur permettant de valoriser le contenu de l’assiette, éducation au goût des convives pour ouvrir leur curiosité et renforcer leurs compétences de goûteurs.

Unir un groupe d’habitants, des professionnels, pour entretenir la solidarité et l’union des membres du groupe par l’alimentation en travaillant sur la culture individuelle et collective de l’alimentation.

En quoi la méthode et les outils pédagogiques proposés contribuent au lien et à la cohésion sociale en Roumanie ?

– Définition d’une progression pédagogique permettant ce lien. Posture de l’animateur permettant ce lien (grille d’observation de la posture).

Quels sont les résultats obtenus chez les personnes, pour les activités de développement de lien et de cohésion sociale grâce à l’alimentation ?

– Nombre de participation à des activités alimentation de type cuisine et développement de lien entre convives et personnel de restauration.

Quels sont les résultats obtenus qui perdurent dans le temps ? Quels sont les résultats inattendus qui apparaissent dans le temps ?

– Nombre d’activités proposées et animées. Nombre d’inscrits progressant aux activités proposées.

Reconnaissance du cuisinier et échange entre les convives et lui. Proposer des Recettes à refaire à domicile ou dans les cantines par les cadres didactiques et personnels qualifiés des cuisines bénéficiaires.

« La mise en place d’une éducation nutritionnelle obligatoire et générale les jours de classe est indispensable. Cette politique publique volontariste doit être mise en place dans les écoles primaires avec la conclusion de contrats Etat-régions. Il en va de la cohésion de l’Europe, de l’avenir de ses agriculteurs et de ses spécialités gastronomiques ».

✒️

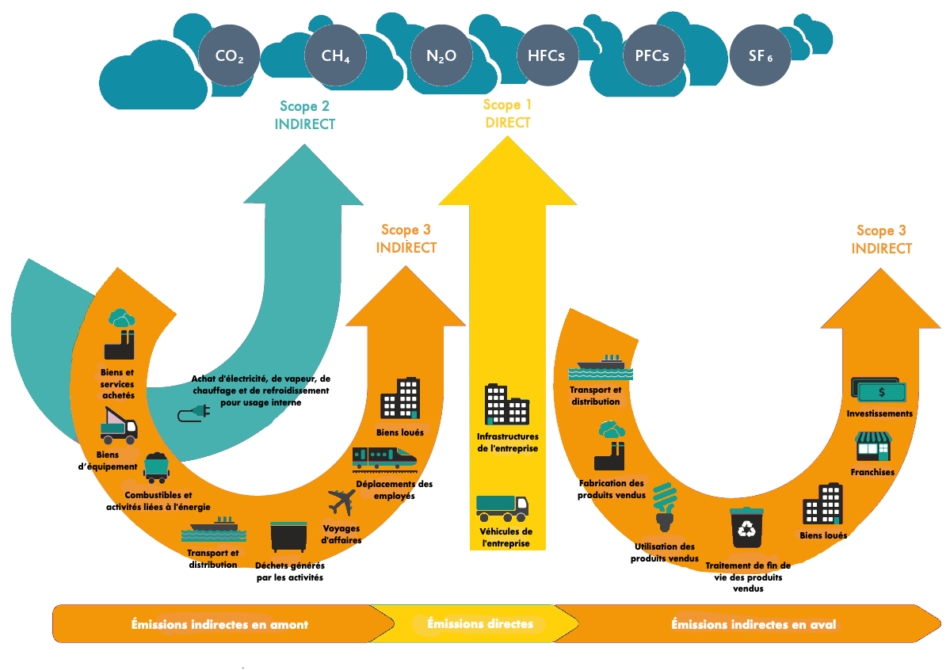

Comprendre les émissions de GES de l’industrie agroalimentaire pour mieux les réduire !

L’industrie agroalimentaire (IAA) est un pilier économique en France, avec plus de 15 000 entreprises et 430 000 emplois. Mais l’IAA est aussi l’un des secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre (GES). En France, l’alimentation représente 22% de l’empreinte carbone des ménages, juste derrière le transport (30%) et le logement (23%).

La responsabilité du secteur est donc considérable. Elle s’étend sur l’ensemble de la chaîne alimentaire : de l’agriculture à la transformation des produits, jusqu’à la consommation. Chaque étape génère des émissions spécifiques, parfois invisibles si l’on se limite aux frontières nationales. C’est pourquoi la notion d’empreinte carbone, qui inclut les émissions importées, devient essentielle pour évaluer l’impact réel du secteur.

Les chiffres qui donnent l’ampleur du défi

Les chiffres qui donnent l’ampleur du défi

À l’échelle mondiale, l’alimentation génère entre 21 % et 37 % des émissions de GES. Rien qu’en France, les Industries Agroalimentaires (IAA) émettaient en 2015 près de 10 millions de tonnes de CO₂ eq en Scope 1, soit 12 % de toutes les émissions de l’industrie manufacturières.

Le problème : ces émissions sont restées stables depuis 10 ans dans l’UE, malgré les objectifs ambitieux du Green Deal européen ou de l’Accord de Paris. Et ce sont les systèmes de froid (production de froid industriel, climatisation, conservation) qui figurent parmi les plus gros postes d’émissions, avec un usage encore massif de fluides HFC très polluants.

✒️

Les enjeux de la nouvelle présidence roumaine et les attentes de la société civile face aux urgences climatiques…

Qu’attendre du nouvel exécutif concernant les défis environnementaux ? L’action de Nicușor Dan à la mairie de Bucarest donne-t-elle bon espoir ?

Pas simple de comparer la mission d’un maire à celle d’un président. Certes, l’action de Nicușor Dan à la mairie de Bucarest laissait entrevoir une orientation prometteuse. Ses équipes se sont attaqués aux dérives de l’urbanisme chaotique et à l’influence des groupes immobiliers corrompus, tout en défendant activement les transports durables, la protection du patrimoine, la promotion des espaces verts et la biodiversité. Ces choix traduisent une vision claire du développement urbain durable. Issu de la société civile, Dan semble accorder une réelle valeur au dialogue avec les ONG, ce qui contraste avec l’hostilité croissante de l’État envers ces acteurs ces dernières années, une hostilité contraire aux principes démocratiques. Même si son programme présidentiel reste timide sur les thématiques climatiques, avec peu de mention du changement climatique ou des énergies renouvelables, son passé laisse espérer un engagement plus fort à l’échelle nationale. La présidence, bien qu’indirectement impliquée dans la gestion climatique, peut définir des priorités, soutenir les politiques sectorielles vertes, et porter une voix ambitieuse dans les enceintes internationales. Dan pourrait devenir un vecteur d’ouverture et de continuité.

Quelles sont les priorités ?

Renforcer via une vision cohérente, claire et intégrée de la transition énergétique en maintenant l’engagement climatique de la Roumanie, voire en le renforçant via une optique cohérente et de long terme intégrée à la transition énergétique. Cela suppose d’assurer une décarbonation équilibrée, en tenant compte de ses implications sociales et économiques, notamment dans les régions affectées par la reconversion industrielle. L’enjeu est aussi de veiller à des politiques publiques efficaces et intégrées à travers tous les secteurs touchés par le changement climatique, que l’on parle d’agriculture, d’industrie, de gestion des déchets et de promotion de l’économie circulaire, de lutte contre la déforestation illégale ou de protection des ressources naturelles. Il est crucial de maintenir le cap fixé par les engagements climatiques et énergétiques pris par la Roumanie à l’échelle européenne et internationale. Selon la Banque mondiale, les pertes potentielles dues uniquement aux inondations sont estimées à 2 milliards d’euros par an. De fait, l’année dernière, les inondations à Galați ont entraîné des pertes humaines et des coûts estimés à 150 millions d’euros, selon les autorités. Or, ces dernières années, l’espace civique s’est réduit ; la société civile travaillant sur les questions environnementales a été marginalisée, voire attaquée, comme l’a récemment montré l’affaire Romgaz-Grrenpeace. Le nouveau président doit non seulement garantir la continuité des engagements européens et internationaux, mais aussi incarner un leadership apaisé, capable de réunir les forces vives autour d’un projet de société comme la transition verte, de manière transparente et ambitieuse.

La situation géopolitique a relayé les questions environnementales au second plan, ici comme ailleurs. Comment faire pour recentrer les débats ?

Le contexte géopolitique tend à éclipser les priorités climatiques, mais il serait dangereux de les opposer. Le changement climatique est aussi une question de sécurité nationale. Il aggrave les inégalités sociales, menace les infrastructures, altère la santé publique, et affaiblit les systèmes économiques. La transition verte n’est donc pas un luxe, mais une réponse stratégique aux défis structurels du pays. Pourtant, le débat public reste confus. L’action climatique est parfois perçue comme idéologique, et l’Union européenne sert souvent de bouc émissaire lorsque des réformes impopulaires s’imposent. Cette polarisation empêche un dialogue rationnel. Recentrer les débats suppose de restaurer la confiance, notamment en valorisant l’expertise de la société civile, aujourd’hui marginalisée. Une présidence ouverte et lucide sur ces sujets peut réintroduire la question environnementale dans l’agenda national en lui donnant une place transversale. Il s’agit d’investir dans la pédagogie, et de rappeler que la résilience d’une société et la protection du bien commun dépend autant de ses capacités de défense citoyenne que de son aptitude à répondre à la crise climatique.

✒️

Direction Marseille les 15 et 16 mars 2026, pour le Bocuse d’or Europe pour la toute première fois en France.

Marseille, un décor littéraire intemporel et une source d’inspiration inépuisable.

Diversité des paysages, des quartiers populaires, des contrastes sociaux et l’effervescence culturelle sont un terreau fertile pour la création littéraire, mêlant réalité et fiction.

Une ville romanesque par nature.

Une ville romanesque par nature.

Du port à l’Estaque en passant par les calanques, Marseille offre un décor unique qui incarne l’aventure, la contemplation, mais aussi le refuge, comme l’illustre l’expérience des intellectuels fuyant le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale.

La métropole méditerranéenne aux multiples visages, riche d’un passé prestigieux, d’une diversité de cultures et au patrimoine culinaire millénaire a été choisie pour accueillir cette prestigieuse compétition au Parc Chanot, pendant Sirha Méditerranée.

– Food in Sud devient Sirha Méditerranée !

Nouvelle identité, même passion ! Le salon Food in Sud évolue et devient Sirha Méditerranée, s’intégrant désormais à l’écosystème Sirha Food. Ce changement de nom marque une ambition renouvelée : faire de Marseille le rendez-vous incontournable des professionnels de la restauration, de l’hôtellerie et de l’art de vivre en Méditerranée.

️ Massalia, 2 600 ans d’histoire,Ville de Marseille,

…Avant Marseille : une très longue histoire !

Fondée par les grecs en 600 avant JC, sa topographie première du site est encore largement perceptible de nos jours, malgré les importantes modifications du XIXe siècle. Promontoire entouré par la mer, le site est dominé par trois buttes successives : la butte Saint-Laurent (26 mètres d’altitude en 1840), la butte des Moulins (42 mètres) et la butte des Carmes (environ 40 mètres).

Le symbole qui protège la ville, Notre Dame de la garde, la Bonne Mère, a reçu le pape François en visite le 22 septembre 2023. Un premier sacre pour l’hospitalité légendaire des marseillais.

Auparavant c’est François Ier qui de faire construire deux forts : l’un sur l’île d’If, qui deviendra le château d’If, l’autre au sommet de la Garde qui englobera la chapelle. Il n’y aurait aucun autre exemple d’une coexistence entre un fort militaire et un sanctuaire ouvert au public.

Rencontrer les nombreuses légendes et traditions populaires se transmettent depuis des siècles, de génération en génération, dans le territoire des Calanques. Authentiques ou inventées, parfois savant mélange de réalité et de fiction, ces histoires se sont modifiées et enrichies au fil du temps. Elles continuent aujourd’hui d’occuper les conversations et la mémoire locales, et constituent un patrimoine culturel du Parc national.

Ecouter la mémoire, entre la Méditerranée et les collines provençales, Marseille a vu éclore une littérature profondément enracinée dans ses paysages et ses traditions. Marcel Pagnol occupe une place à part dans le cœur des Marseillais avec sa plume vive, colorée et pleine de bagout.

Ville littéraire par excellence, inspirant de nombreux auteurs par sa lumière, son histoire et son âme méditerranéenne, comme le montre la diversité des œuvres allant du Comte de Monte-Cristo d’Alexandre Dumas aux polars de Jean-Claude Izzo, en passant par les romans d’Albert Cohen, Marcel Pagnol et Émile Zola. La ville est représentée dans tous les genres littéraires, du roman au reportage en passant par la poésie, explorant ses paysages, ses contrastes et les multiples facettes de la vie marseillaise.

Quant au Bocuse France, six candidats, dont Gaëtan Gentil, chef étoilé lyonnais, sont en lice pour cette sélection. Le concours de la sélection nationale se tiendra le 21 octobre 2025 à laMaison de la Mutualité à Paris.

✒️

Quelle page tournée en Roumanie ? Que retenir de la tempête des élections présidentielles ?

Les Roumains ont traversé entre le 24 novembre 2024 et le 18 mai 2025, une crise profonde. Au-delà de l’élection d’un président, ce sont les choix idéologiques, culturels et géopolitiques qui se sont posés. Les Roumains ont élu, le 18 mai 2025, un président pro-européen, démocrate, humaniste, Nicusor Dan, avec 53,6% des voix contre de 46,4% à son opposant, George Simion, représentant l’extrême droite. Cette élection s’est jouée après des semaines tourmentées pendant lesquelles interviennent des acteurs étrangers sans que la violence ne l’emporte dans la rue. Il importe de revenir minutieusement sur ces semaines qui mettent en lumière la force défensive de la démocratie occidentale, ses atouts et sa fragilité, face à la puissance de l’extrémisme.

En 1996, la Roumanie de Constantinescu voulait l’intégration dans l’OTAN et dans l’UE. En 2025, la Roumanie de Nicusor Dan est membre de l’OTAN et de l’UE, solidaire de cheminements dont elle est actrice sans en avoir toute la maîtrise. Ces élections roumaines sont riches d’enseignement à propos des tempêtes que nous traversons.

Une première étape troublante

LES ROUMAINS sont appelés aux urnes les 24 novembre 2024 pour les élections présidentielles et le 1er décembre 2024 pour les législatives. Le président Klaus Iohannis, élu en 2014, achève son deuxième mandat. Tout semblait tranquille en ce pays de 19 millions d’habitants, membre de l’OTAN depuis 2004, intégré dans l’UE depuis 2007. Si ce n’est que le ralentissement de la croissance économique, l’inflation, la guerre russo-ukrainienne aux portes, inquiètent une population en apparence calme. Mais la vague de l’idéologie antisystème, l’entente qui se dessine entre le président D. Trump et V. Poutine, secouent la Roumanie.

Lire l’article de Catherine Durandin

✒️

Les appellations des plats, décoder les produits qui se cachent derrière le nom des plats.

Pour reconnaître les appellations des plats, on peut les classer en deux catégories principales : les appellations descriptives (indiquant des ingrédients, des techniques ou une origine, comme „Florentine” ou „à la provençale”) et les appellations évocatrices ou marketing (utilisant des noms poétiques, des jeux de mots ou des références culturelles pour attirer l’attention, comme „Fierté de nos pâturages”).

1. Appellations descriptives

Ces appellations donnent des informations sur le plat :

• Technique culinaire :

• Velouté : Un potage à base de roux blanc et d’un fond.

• Consommé : Une soupe claire et clarifiée.

• Fricassée : Des morceaux de viande ou de légumes cuits dans une sauce blanche.

• Ingrédients spécifiques :

• Bruxelloise : Indique que le plat contient des choux de Bruxelles.

• Parmentier : Un plat à base de pommes de terre.

• Forestière : Suggère la présence de champignons.

• Lieu ou origine géographique :

• Parisienne : Indique des ingrédients ou une préparation associée à la ville de Paris.

• Normande : Suggère l’utilisation de crème et de champignons, typiques de la cuisine normande.

2. Appellations évocatrices et marketing

Ces appellations visent à susciter l’imagination ou à attirer le client :

• Nom de personne ou de personnage :

• Dame Blanche : Indique une garniture de tapioca et de dés de royale au lait d’amandes.

• Alexandra : Un plat garni de tapioca et d’une julienne de volaille.

• Références à la nature ou à la saison :

• Prince des prés : Évoque un plat fait à partir d’un ingrédient des prés, comme le gibier.

• Méli mélo de légumes craquants de saison : Suggère un plat coloré et frais, fait de légumes de saison.

• Jeux de mots ou poésie :

• Le chevalier et son écuyer de la ferme : Un nom plus poétique et original pour un plat de volaille.

• Embrasement des sens de l’épicurien : Une appellation marketing qui promet une expérience culinaire intense.

Comment les reconnaître ?

• Analyser le nom :

Cherchez les noms de légumes, d’ingrédients, de méthodes de cuisson ou les références géographiques, comme on peut le voir avec les appellations „à la”.

• Comprendre le contexte :

Les appellations peuvent être traditionnelles (comme „Soubise” pour les oignons) ou plus modernes et créatives, destinées à surprendre le client.

• Vérifier les labels officiels : Des labels comme l’AOP ou l’IGP garantissent la qualité et l’origine des produits, mais ne s’appliquent pas à la description du plat lui-même.

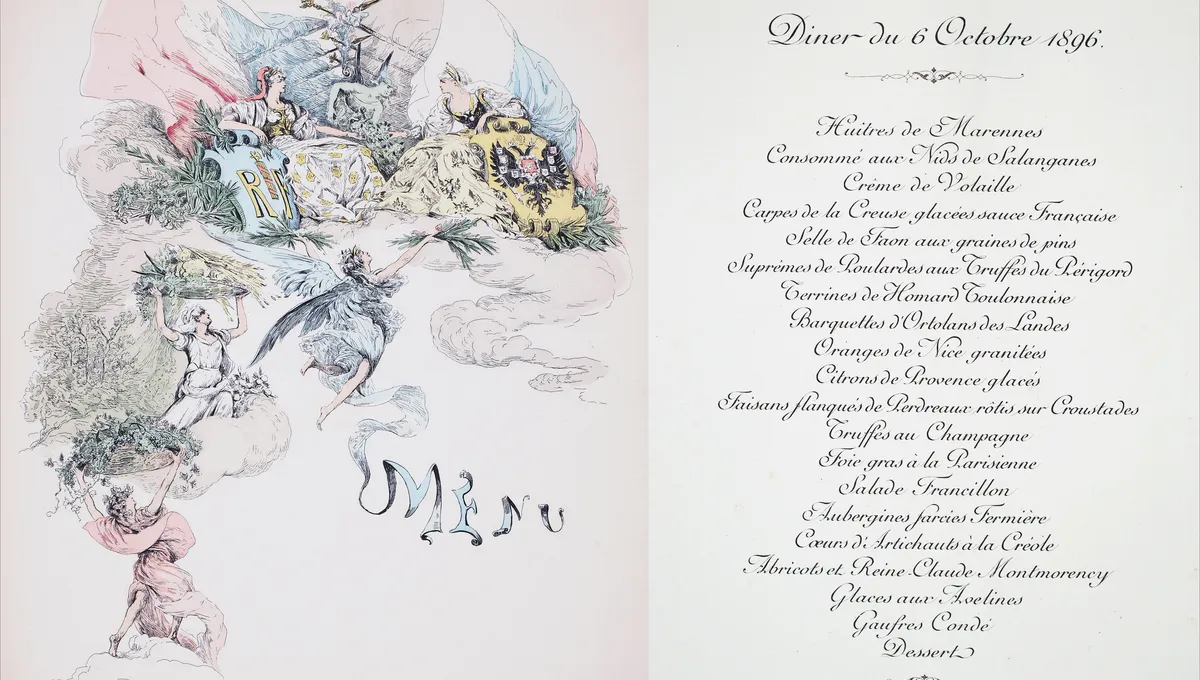

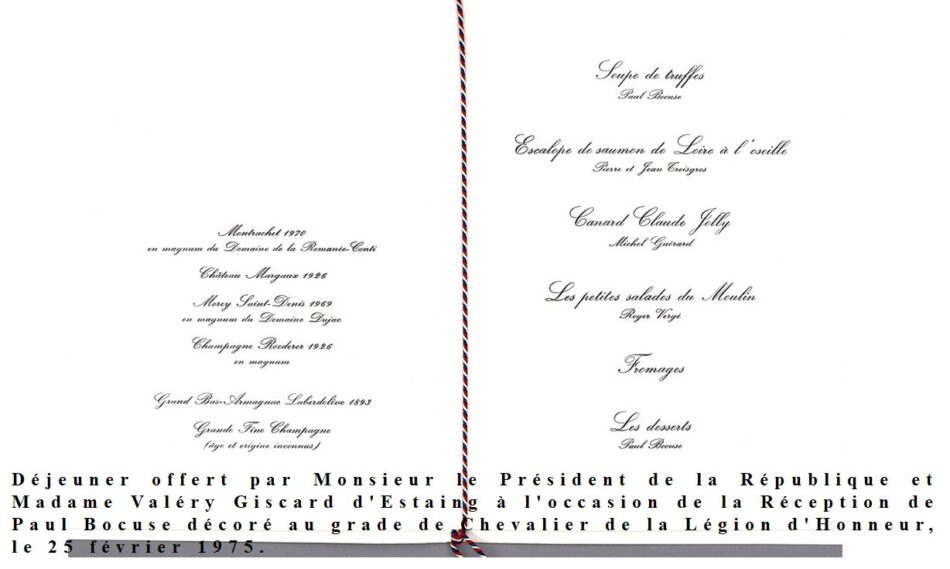

La table de l’Élysée par ses menus

Dîner offert au tsar Nicolas II par le président Félix Faure. Un très bel exemple des menus „Belle Epoque” très prisés par les spécialistes et les collectionneurs – Bibliothèque Municipale de Dijon.

Africaine (A l’)

Garniture de pommes château et de courgettes ou d’aubergines sautées à l’huile ou cuite à la vapeur. Cette garniture est en général servie avec les grosses pièces de mouton.

Albigeoise

Garniture de tomates farcies et de pommes croquettes accompagnant les pièces de boucherie.

Albufera (A la)

S’applique à des préparations caractérisées par la sauce du même nom (sauce suprême additionnée de glace de viande blonde et beurre pimenté). C’est le grand Carême et par la suite Plumerey qui employèrent ce nom en l’honneur du maréchal Suchet qui fut duc d’Albuféra en 1812 après les victoires d’Oropeza, de Murviedro et de Valence en Espagne (le lac d’Albuféra se trouve près de Valence).

Américaine / Armoricaine (A l’)

Dénomination appliquée à diverses préparations de viandes ou de poissons, les plus connues étant le homard ou la langouste à l’américaine. La base de cette préparation est la tomate fondue avec huile et beurre et condimentée avec oignon, échalotes hachées, ail, persil, cerfeuil et estragon. Le mouillement se compose de vin blanc et de cognac et la liaison finale se fait avec les intestins de ces crustacés pétris avec du beurre.

Le terme « armoricaine » n’est, en fait, qu’une déformation d’ « américaine » sans doute parce que la Bretagne (Armorique) est un des meilleurs producteurs de crustacés.

Mais l’origine du terme « américaine » vient, comme en témoigne Curnonsky suite à une lettre reçue d’un Mr Garrigue restaurateur, d’un cuisinier français d’origine sétoise du nom de Pierre Fraysse.

Celui-ci de retour d’Amérique où il avait fait un séjour à Chicago comme « chef », fonde en rentrant à Paris le restaurant « Peters« . Un soir, peu avant la fermeture, des convives se présentent et insistent pour dîner. Peters se remet donc aux fourneaux mais le temps et les marchandises lui manquent. Il décide donc de cuire des homards dans une sauce composée de tomates, ail, échalote, vin blanc, cognac et afin que le homard cuise plus rapidement il le coupe en morceaux.

Le repas est une vraie réussite et lorsqu’on lui demande le nom de sa recette il dira, encore sous l’influence de son voyage outre atlantique, « homard à l’américaine« .

D’ailleurs il faut bien reconnaitre que la composition de cet apprêt (ail, tomate, huile) tend à prouver que son origine est plus méridionale que bretonne.

Ancienne (A l’)

Dénomination s’appliquant à des plats traités en fricassée (poulet, agneau) ou en blanquette (dinde, veau, agneau) avec une garniture de petits oignons émincés et de champignons de Paris.

On donne également cette appellation à des mets qui contiennent des éléments dont on ne se sert plus guère aujourd’hui comme les crêtes de coq.

Andalouse (A l’)

Dénomination s’appliquant à différentes préparations accompagnant les grosses pièces de viande rouge. Elle est composée de tomates, poivrons, du riz pilaf et parfois des chipolatas ou du chorizo. Ce nom s’applique aussi à un consommé.

Anglaise (à l’)

Dénomination qui s’applique à différentes préparations généralement cuites dans de l’eau ou à la vapeur (légumes) ou dans du fond blanc (viandes et volailles). A l’anglaise se dit aussi pour les poissons panés et cuits ensuite au beurre ou à l’huile.

Antiboise (A l’)

Se dit de différentes préparations typiques de la région d’Antibes comme :

• Les œufs au four avec des nonnats (petits poissons en friture), de l’ail écrasé et du persil

• Gratin d’œufs brouillés, courgettes sautées, tomates

• Tomates garnies de thon ou filets d’anchois, mie de pain et ail et grillées au four.

Antillaise (A l’)

Se dit des préparations de poissons, crustacés et volailles accompagnées de riz et d’une fondue de petits légumes à la tomate mais aussi de banane et d’ananas. Les desserts se composent généralement de fruits exotiques de rhum et de vanille.

Archiduc (A l’)

S’utilise pour les préparations d’inspiration austro-hongroises assaisonnées de paprika, de poivre rose de Hongrie et crémées.

Ardennaise (A l’)

Terme appliqué à des préparations de gibier à plumes ou à poils dans lesquelles on ajoute du genièvre en eau-de-vie ou en baies.

Ariègeoise (A l’) ou Béarnaise

S’applique à diverses préparations inspirées de la cuisine du Sud-ouest et comportant en garniture des choux verts, du petit-salé et parfois des haricots blancs.

Basquaise (A la)

Garniture composée de cèpes sautés, de pommes Anna saupoudrées de jambon de Bayonne haché et généralement servie avec les grosses pièces de boucherie.

Bourguignonne (A la)

Cette préparation se caractérise par une sauce au vin rouge et une garniture composée de petits oignons, de lardons et de champignons. Elle s’applique surtout aux grosses pièces de boucherie (bœuf bourguignon) mais aussi aux œufs, volailles et poissons. A noter que pour les apprêts de poissons les lardons sont supprimés.

Diable (A la)

Mode de cuisson appliqué surtout aux volailles. On les ouvre sur le dos puis elles sont aplaties et assaisonnées, cuite sur le grill et en fin de cuisson recouvertes de chapelure blanche et dorées à nouveau sur le grill.

Dieppoise (A la)

Mode de préparation appliqué aux poissons de mer. Les poissons sont cuits au vin blanc, garnis avec des moules, des queues de crevettes décortiquées et nappés d’une sauce vin blanc préparée avec le fond de cuisson du poisson et des moules.

Dubarry

Garniture pour pièces de boucherie associant des pommes château et du chou-fleur nappé de sauce Mornay et de fromage râpé et glacés sous le grill. On donne cette appellation pour tous les apprêts dont le constituant omniprésent est le chou-fleur.

Dugléré (A la)

Un filet de poisson à la Dugléré est poché à court mouillement dans un fumet de poisson avec du vin blanc sur un lit de tomates concassées, d’oignons et d’échalotes ciselés et de persil haché. La sauce est obtenue par la réduction du liquide de cuisson monté au beurre.

Espagnole (A l’)

Préparation inspirée de la cuisine espagnole et dans laquelle figurent principalement la tomate, le poivron, l’oignon et l’ail.

Florentine (A la)

Préparation qui s’applique surtout aux poissons et aux œufs qui sont ainsi placés sur une couche d’épinard étuvés au beurre et nappés d’une sauce Mornay, saupoudrés de fromage râpé et gratinés.

Forestière (A la)

Préparation composée de champignons sauvages (morilles, girolles, cèpes) sautés et étuvés au beurre, pommes de terre noisette et lardons rissolés. Elle accompagne généralement les viandes et volailles.

Montmorency

En cuisine classique, à diverses préparations salées ou sucrées, caractérisées par la présence de cerises dites aigres (cerises de Montmorency).

Le caneton Montmorency, poêlé avec une garniture aromatique, est garni de cerises dénoyautées, pochées au vin de Bordeaux et servi napper du jus de cuisson déglacé au cherry brandy puis mouillé de fond de veau lié et passé au chinois.

Rossini

Cette appellation est généralement donnée aux apprêts composés de foie gras et truffes en l’honneur de Rossini, le compositeur italien dont la gourmandise était bien connue de ses amis pour lesquels il aimait confectionner des plats riches à base de foie gras.

Cette appellation s’applique bien sûr au célèbre tournedos mais aussi aux œufs brouillés, mollets ou pochés, à une omelette ainsi qu’a une poularde, des suprêmes de volaille, des filets de sole, un poulet sauté et même à une sauce pour salade. Pour Rossini, la truffe est le Mozart des champignons.

Menu du 25 février 1975 au Palais de l’Elysée

✒️

S’informer et sensibiliser ; Un produit transformé à connaître et à reconnaître

„Olives noires confites”: la mention qui doit vous alerter sur votre bocal d’olives

Olives vertes et noires proviennent en fait du même arbre et que la couleur de celles-ci dépend de leur maturité. L’olive verte n’est en fait pas encore mature.

“On vous fait croire qu’il est mûr en le colorant”, souligne-t-il à propos d’une olive noire qui n’en est pas vraiment une.

Pour enlever l’amertume des olives vertes, elles sont d’abord plongées dans de la potasse ou de la soude. On les place ensuite dans de la saumure, très salée, pour les déshydrater. Dernière étape pour que l’illusion soit parfaite: on les place dans du gluconate ferreux, qui fait office de colorant. En fait, il s’agit de fer qui entre dans la chair et noircit progressivement l’olive. Après quelques jours, les olives vertes sont devenues noires.

Pour enlever l’amertume des olives vertes, elles sont d’abord plongées dans de la potasse ou de la soude. On les place ensuite dans de la saumure, très salée, pour les déshydrater. Dernière étape pour que l’illusion soit parfaite: on les place dans du gluconate ferreux, qui fait office de colorant. En fait, il s’agit de fer qui entre dans la chair et noircit progressivement l’olive. Après quelques jours, les olives vertes sont devenues noires.

Comment reconnaître ces fausses olives ? Il suffit de regarder l’étiquette, précise le documentaire. Sur celle-ci, il est indiqué: “olives noires confites”.

Les olives noires, présentes sur nos pizzas, dans nos salades, et nos apéritifs, sont un ingrédient populaire dans de nombreuses cuisines à travers le monde. Cependant, peu de consommateurs se posent la question de savoir si ces olives sont réellement « naturelles » ou si elles ont subi des transformations chimiques avant d’arriver dans nos assiettes. L’univers des olives noires est en réalité bien plus complexe qu’il n’y paraît. Derrière leur apparence brillante et leur goût savoureux, se cache un processus de transformation qui soulève de nombreuses interrogations sur leur authenticité et leur impact sur la santé. Démystifions les olives noires, en explorant leur origine, leur processus de fabrication, et les implications pour notre santé.

Est-ce que les olives noires sont naturelles ?

Lorsque l’on parle d’olives noires, il est important de distinguer entre les olives noires naturellement mûries et celles qui sont transformées pour obtenir leur couleur sombre. Les olives noires que l’on trouve dans le commerce ne sont pas toujours cueillies à pleine maturité, contrairement à ce que leur apparence pourrait laisser croire. En effet, les olives sont, à l’origine, toutes vertes sur l’arbre. Ce n’est qu’au fur et à mesure de leur maturation qu’elles prennent une teinte plus sombre, virant du vert au noir. Cependant, la majorité des olives noires vendues dans le commerce ne sont pas des olives ayant mûri naturellement. Elles subissent une transformation qui leur donne cette couleur noire intense et uniforme.

Quelle est la différence entre les olives noires et vertes ?

Les olives noires et vertes sont issues du même arbre, l’olivier, mais sont récoltées à des stades de maturation différents. Les olives vertes sont cueillies avant maturité, alors qu’elles sont encore jeunes et fermes. Elles ont un goût plus amer et sont souvent mises en saumure pour réduire cette amertume avant d’être consommées. Cependant, comme mentionné précédemment, bon nombre des olives noires sur le marché ne sont pas mûries de manière naturelle, mais sont traitées pour obtenir cette teinte noire.

Comment les olives vertes deviennent noires ? Soude, saumure et gluconate ferreux

La transformation des olives vertes en olives noires repose sur un processus chimique bien spécifique. Une méthode couramment utilisée par l’industrie alimentaire est de les tremper dans des bains successifs. Cela consiste à tremper les olives vertes dans un bain de soude. Ce bain alcalin permet d’éliminer une grande partie de l’amertume naturelle des olives. Ensuite pour améliorer la texture de la chair, on les trempe dans de la saumure. Finalement, pour obtenir cette teinte noire, les producteurs ajoutent souvent du gluconate ferreux, un additif alimentaire. Ce traitement chimique permet d’obtenir des olives uniformément noires, brillantes et visuellement attrayantes, mais qui n’ont rien à voir avec des olives naturellement mûries.

Les olives noires, en revanche, sont généralement récoltées à pleine maturité, c’est-à-dire lorsque leur couleur a naturellement viré du vert au brun puis au noir. Cette maturation naturelle leur confère une saveur plus douce et moins amère que l’on retrouve dans la célèbre tapenade par exemple.

Reconnaître le vrai du faux avec l’article.

✒️

Deux visions du monde !

Deux visions du monde. Publié sur #Restograf le 2 février, 2012 avec suppression du nom de l’auteur par le nouveau propriétaire du site le juin 2022.

Deux mondes, deux systèmes, deux méthodes…de penser, d’agir, de concevoir l’humanité, l’homme, l’égalité ! Chaque loi, chaque système a ses limites et l’actualité du 21ième siècle le démontre tous les jours. La perfection existe en ce monde parce que celui qui l’apprécie est imparfait !

Voilà une ordonnance de gouvernement qui semble aller dans la bonne voie pour certains et un retour aux vieux démons collectivistes pour d’autres.

Rien de plus anodin que de faire remplir à un voyageur une fiche d’entrée dans les unités touristiques.

Aussi, la modification et l’actualisation de l’ordonnance gouvernementale N° 237/2001 entend lutter autant contre la délinquance que contre l’évasion fiscale. Voilà une initiative somme toute louable ! Seulement, l’ordonnance ne prévoit pas la défense de l’hôtelier contre l’abus d’autorité de fonctionnaires trop zélés, par exemple !

Donc, au nom de l’ordre public, chaque personnel déjà si peu responsabilisé à l’accueil, se voit confier une mission sécuritaire. Et, au nom de la lutte contre l’évasion fiscale, chaque réceptionniste devra dénoncer son patron s’il veut que son salaire soit entièrement déclaré ! C’est l’état d’esprit que l’on pourrait entrevoir dans cette nouvelle directive qui privilégie la sanction à la formation. Car s’il est un domaine déficitaire en Roumanie, c’est bien l’accueil touristique. En vingt ans, le tout collectif est devenu le tout individualiste. Pas vu, pas pris ! Si pris, arrangement toujours possible ;

Où la Roumanie aurait pu innover et s’enorgueillir, c’était en faisant remplir une fiche d’accueil pour servir au mieux ses touristes, et par la même se donner une autre image, que celle de société corrompue et inique.

Alors, une fiche d’accueil c’est quoi ? Avant la gestion informatisée, c’est ce que l’on appelait le « Cardex client » que tout concierge et directeur de Palace constitue pour coller au plus près des attentes de ses clients.

De cette pratique, l’on évolue, on responsabilise, on reconnaît que le client est unique ! On privilégie l’humain et travaillons pour le plus grand nombre considéré d’emblée comme honnête et ami. Pour agir avec anticipation et bon sens vis-à-vis du consommateur, n’est-il pas plus opportun de lui demander quel type de literie il préfère, quelles fleurs sont à mettre dans sa chambre, quelle table il affectionne au restaurant ? Au lieu par exemple de proposer une réduction sur un prix de chambre d’emblée prohibitif en comparaison avec la qualité des services proposés ; Offrir en apéritif le champagne préféré du client reflète un sens certain de l’hospitalité !

Ensuite, connaître ses clients passe par la formation et la mobilisation de tous pour s’enquérir des désirs de ses clients et savoir les servir avec honneur et élégance que l’on soit à la tête d’une pension ou d’un cinq étoiles.

Pour restructurer l’ensemble de la filière, il y aurait quelques pistes à étudier : Proposer des formations aux spécificités du métier de restaurateur aux investisseurs ; Former des contrôleurs fiscaux capables de découvrir les failles des logiciels de gestion vendus sur le marché ; Mettre en place un véritable salaire minimum par département et évolutif en fonction des formations et de l’ancienneté qui ne repose pas uniquement sur l’octroi de pourboire ; Que les ratios de gestion pratiqués en Europe soient connus et respectés par tous ; Que l’état prenne en charge une éducation professionnelle réellement qualifiante en harmonisant ses formations avec celles de l’U.E.

Quand on est reconnaissant de ses équipes, respectueux de ses clients, connaisseurs de ses produits, l’on ne fait pas 30 % de profit au bout de 3 mois, en considérant que l’effet de mode est un acquis et un gage de professionnalisme.

Patrick Pettenuzzo – Journaliste indépendant depuis 1995 en Roumanie.

✒️

Patrick-Pierre Pettenuzzo