Courrier de la saisonnalité en Février

« Ecologie de l’alimentation : Appréhender l’alimentation et ses enjeux de durabilité ».

La provenance et la saisonnalité

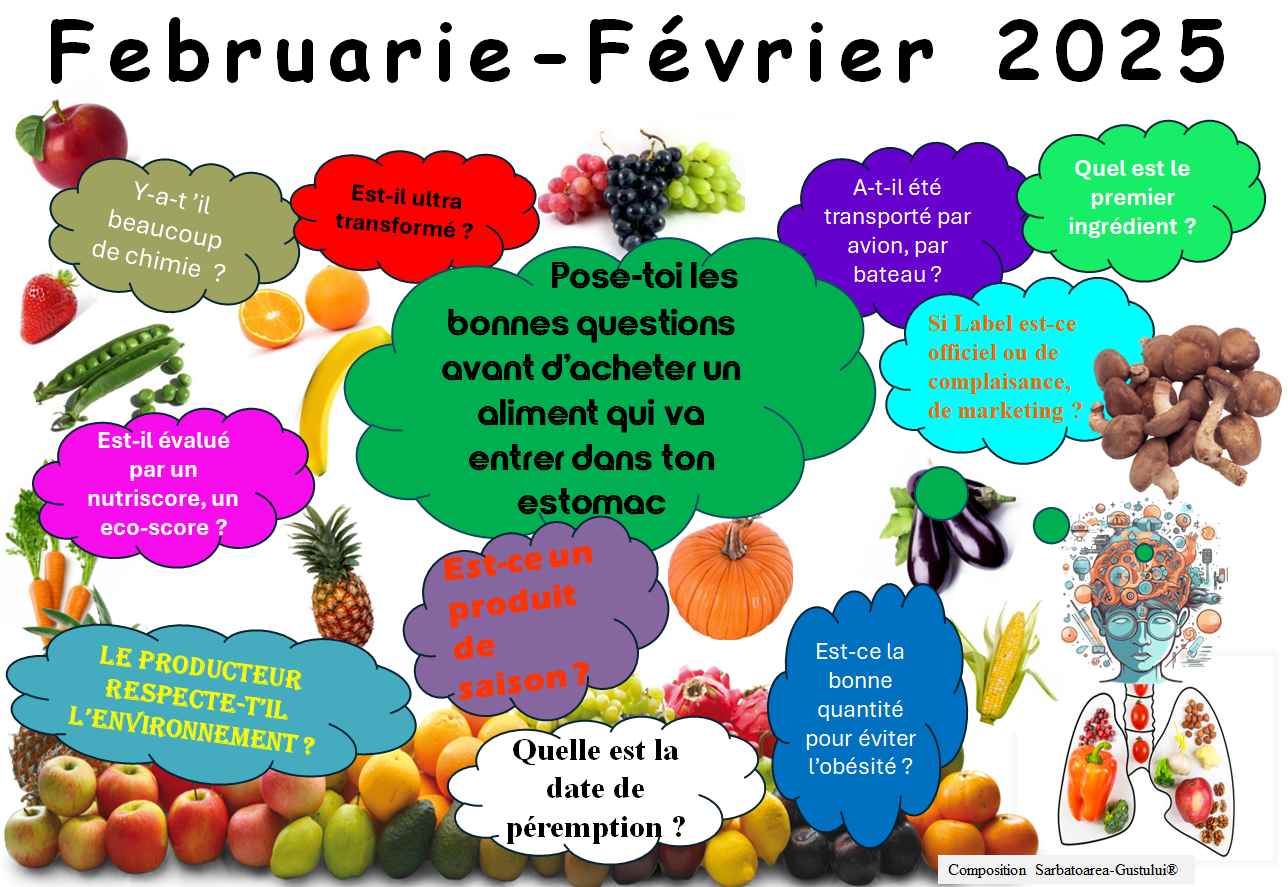

Qui a dit que les potagers étaient mornes en hiver ? Choux en tous genres, champignons, légumes racine… Pléthore de produits s’offrent sur les étals, pour savourer la saison hivernale et se régaler dès les premiers jours de la nouvelle année !

En Février, l’organisme puise plus d’énergie pour lutter contre le froid, c’est donc le moment de lui apporter de la force, avec des fruits et légumes de saison riches en vitamines et minéraux.

Ce mois-ci, le verger est un peu moins généreux que le potager, mais les agrumes restent néanmoins en abondance : citrons, clémentines, mandarines, oranges, oranges sanguines et pomelos.

Du côté des légumes, en Février, continuez de consommer des carottes et des choux et laissez-vous tenter par les légumes oubliés comme le cardon et le crosne qui font leur retour, sans oublier le salsifis, le topinambour et le panais, souvent boudés, mais qui ont pourtant plein de bonnes choses à revendre. Enfin, Février marque aussi le retour de l’endive dans le calendrier !

Idées de recettes avec les fruits et légumes du mois de Février

En Février, l’endive est de retour, vous pouvez essayer cette recette d’endives aux pommes et curry qui devrait vous convaincre. Enfin, en dessert régalez-vous avec cette salade d’orange à la cannelle.

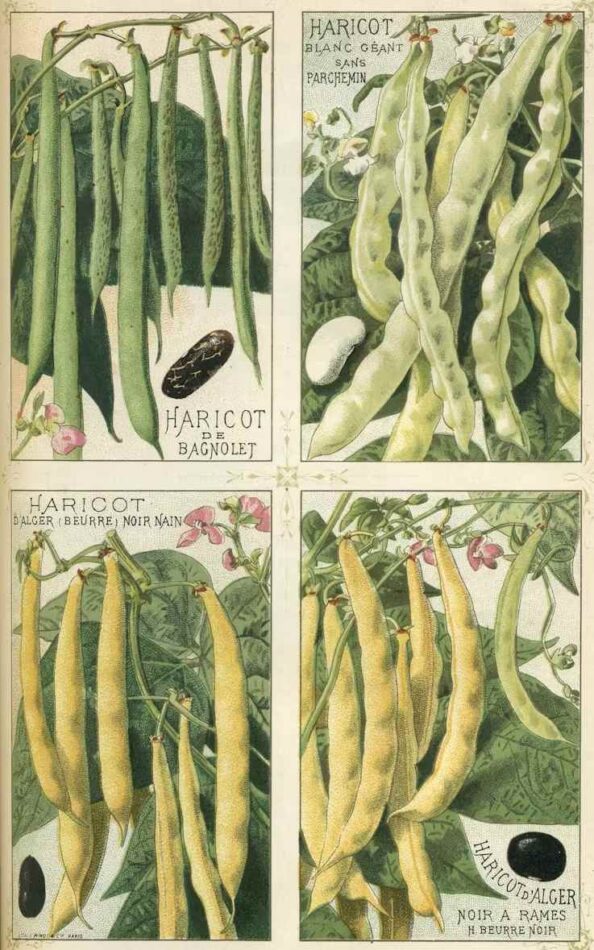

Mais que veut dire manger de saison, donc à fortiori local ?

Manger des fruits et légumes de saison, mais aussi suivre la saisonnalité des fromages, viandes ou encore poissons, c’est simplement se caler sur les cycles de la nature.

Manger des fruits et légumes de saison, mais aussi suivre la saisonnalité des fromages, viandes ou encore poissons, c’est simplement se caler sur les cycles de la nature.

L’achat de nourriture est le moyen le plus efficace d’impacter la réduction des gaz à effet de serre, dans l’objectif d’un réchauffement de 2 degrés validé par les accords de Paris.

Sachez que les aliments transformés, gras ou salés ne valent rien ; ce sont des nutriments vides. La transformation détruit les fibres et les oligoéléments tels que les vitamines, les minéraux entre autres. A la composition de certains produits « écrite en lettres minuscules » s’ajoute un nombre considérable de composants indésirables et nocifs. En voici une liste non exhaustive : colorants, parfums artificiels, conservateurs, émulsifiants, stabilisants, fongicides, pesticides, sucres, sel, soufre, graisses, amidon, petit lait ou en eau salée, pour gonfler, par exemple, le volume du jambon de 20 %.

Que devons-nous manger en 2025 ?

L’industrie alimentaire n’obéit pas aux mêmes lois que les autres industries. Ce n’est pas la technologie qui la régit mais le facteur humain : que veut manger le consommateur ? Pourtant, aucun ou presque ne sait si tel aliment est bon ou mauvais pour lui.

Pour éclaircir les choses, il est bon de garder à l’esprit trois grandes règles de la science de la nutrition. D’abord, il n’est pas simple d’observer les effets de l’alimentation sur les systèmes fonctionnels complexes du corps humain. Ensuite, bien des conséquences d’un type d’alimentation ne prennent effet que sur de très longues périodes, bien plus longues que la durée moyenne de la plupart des études. Cela implique l’utilisation de projections sur la durée d’une vie entière, d’où des risques d’erreurs. Enfin, de nombreuses maladies dites „occidentales” sont si complexes que, selon toute probabilité, elles ne sont pas le fait d’une seule cause et ne peuvent être traitées par un remède unique.

Nos choix #alimentaires sont responsables de plus d’un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Nous avons la possibilité de réduire les émissions liées à l’alimentation d’au moins 50% grâce à des choix alimentaires intelligents. Agir en ce sens a plus d’impact que tout progrès technologique.

Pour vous aider à consommer plus responsable, chaque mois la Fête du Goût 2020-2030 #Roumanie vous invite à découvrir, une page du calendrier de saisonnalité des fruits et légumes.

Refus des OGM, pas de fruits et légumes emballés, pas de transport par avion, priorité au local… Avec pour objectif, la réduction de l’impact carbone et la préservation de l’environnement.

Une bonne cuisine, c’est avant tout celle où il convient d’être en harmonie avec la Terre et donc de prendre en compte le rythme de la nature et de la biodiversité.

Que mange-t-on en Février ? Le site de l’Académie du goût

✒

Les produits de saison

Pour manger sain, équilibré et faire des économies, rien de mieux que de consommer des fruits et légumes de saison.

Moins chers et meilleurs, ils n’ont généralement pas parcouru des milliers de km avant de parvenir dans nos assiettes.

Les fruits et légumes de février, même peu nombreux, sont riches en couleurs et vitamines !

Côté fruits, vous trouverez oranges, poires, mandarines, citrons, kiwis. En jus ou nature, profitez pleinement de leurs bienfaits pour tenir jusqu’à la fin de l’hiver !

Côté légumes, le choix est plus important. Comme les mois précédents, vous pouvez consommer de nombreux choux aux goûts, couleurs et formes variés : chou blanc, chou-fleur, frisé, rouge, de Bruxelles, pommé. Très riches en vitamine C, ils sont aussi peu caloriques.

Pour vos potages, veloutés et soupes, profitez des poireaux, pommes de terre, carottes, navets, des dernières courges et citrouilles.

Une grande partie des légumes anciens ou oubliés sont encore de saison, comme le topinambour, le crosne ou le panais. Ce dernier est très riche en potassium (100g en apportent 375mg). Il contient aussi des fibres et est très peu calorique.

Enfin, pour vos entrées et crudités, pensez aux endives ou aux betteraves, au goût plus sucré. Elles sont antioxydantes, riches en vitamines (surtout crues), en minéraux, en oligo-éléments, en fibres et en eau.

Soupes, soupes, soupes

« Mange ta soupe ou tu n’auras pas de dessert ! » Si, enfant, l’on rechignait devant l’assiette fumante de légumes mixés ou non, à l’âge adulte, la situation est toute autre. Bouillons ; soupes avec morceaux ; soupes de légumes d’hiver généreusement agrémentées de légumineuses ou de morceaux de viande fumée ; soupes marines ; soupes aux parfums de sous-bois, on profite de ce mois d’hiver pour mixer à tout va, tel le meilleur des DJ en été dans un club d’Ibiza. La soupe, on l’aime ou on l’adore, point !

Les 5 fromages à découvrir en février

Encore un peu à attendre avant le printemps. Ne pas se laisser aller à la morosité du temps gris et savourer des moments chaleureux, avec un plateau de fromages parfaitement à point, voilà un programme bon pour le moral !

Le Soumaintrain

Dans la famille des fromages bourguignons, le Soumaintrain se reconnaît à sa croûte lavée orange et à sa pâte bien crémeuse. Produit dans l’Yonne, il est fabriqué depuis plus d’un siècle de façon artisanale.

Sa particularité ? Une croûte lavée à l’eau salée pendant son affinage (de 3 à 6 semaines) et selon les producteurs, un lavage final au marc de Bourgogne, qui lui confère des notes subtiles.

Cousin de l’Epoisses, il est de plus petite taille, avec des notes légèrement fumées et un goût subtil évoluant selon les saisons et l’affinage, car on peut l’aimer coulant ou un peu crayeux en son coeur. A cuisiner, on l’apprécie en soufflé, en feuilleté et même avec des escargots… de Bourgogne bien sûr !

Le Brin d’amour

Ce fromage corse au lait de brebis cru est né en 1953 d’un heureux accident de transport : une caisse de fromages corses livrée aux Halles à Paris qui rentre fortuitement en contact avec une caisse d’herbes aromatiques, et voilà les fromages enrobés d’herbes sèches et tout parfumés. Heureuse rencontre ! En effet, le Brin d’Amour se reconnaît à sa véritable « croûte » d’herbes et d’épices : sarriette, romarin, origan, piment, genièvre qui le parfument à cœur, dans une subtile alchimie.

Peu consommé en Corse, ce fromage se rencontre également sous bien d’autres noms, comme Fleur de Maquis ou Brin du Maquis car il n’est protégé par aucun label. On a en effet en le croquant l’impression de se promener dans la nature de l’Ile de Beauté.

Le Bleu de Gex

Dit aussi « Bleu de Gex Haut Jura » ou « Bleu de Septmoncel », ce fromage AOP est le plus doux de tous les fromages bleus. Produit sur les plateaux du Haut-Jura, il est élaboré avec du lait des vaches montbéliardes ou Simmental. Son origine monastique, comme de nombreux autres fromages de la région- remonterait au XIIIe siècle, et il porte fièrement son nom sur la tranche de chaque meule. Bien lacté, son goût est marqué par la vanille, les épices et le champignon frais : il est réputé pour sa délicatesse.

Fromage préféré de Charles Quint, il a traversé les siècles, et s’apprécie désormais pour son parfum franc et doux et sa texture légèrement friable. Pour changer, pourquoi ne pas l’essayer en raclette ?

Le Salers

Fromage AOP d’Auvergne, le Salers est un fromage à pâte pressée non cuite exclusivement fermier, dont l’origine est liée à la ville de Salers dans le Cantal.

Le lait doit être récolté dans un seau spécifique en bois, la gerle, qui participe aux arômes très floraux et beurrés de ce fromage qui n’est pas sans évoquer le cantal. Sur les fourmes, la mention « Tradition Salers » signale les fromages issus uniquement de lait de vache de race Salers.

Fabriqué du 15 avril au 15 novembre pendant la période de mise à l’herbe des vaches- le Salers est affiné 3 mois au minimum… et fréquemment jusqu’à 1 an.

Le Laguiole

La fourme de Laguiole (dite « layole ») est un fromage AOP à pâte pressée non cuite produite dans la région de l’Aubrac. A base de lait de vache Aubrac et Simmental, c’est un des plus anciens fromages français connu, à la forme rustique et au parfum marqué par la flore du plateau de l’Aubrac, apprécié des chefs comme Michel Bras pour ses notes typiques.

Chaque fromage est marqué par le sceau du « taureau de Laguiole » qui trône également sur la place du village de Laguiole.

La tome fraîche de l’Aubrac, au lait cru et entier, est le premier stade de fabrication du Laguiole : c’est elle que l’on utilise pour réaliser l’aligot et la truffade, spécialités de la région.

Privilégiez les produits de saison ! Vous n’y trouverez que des avantages : de meilleures qualités gustatives, des produits pleins de vitamines, des prix plus intéressants. Pour vous aider à faire votre choix, voici les listes de légumes, fruits, poissons, viandes et fromages sur les étals des marchés en FEVRIER DES GOURMANDS.

✒

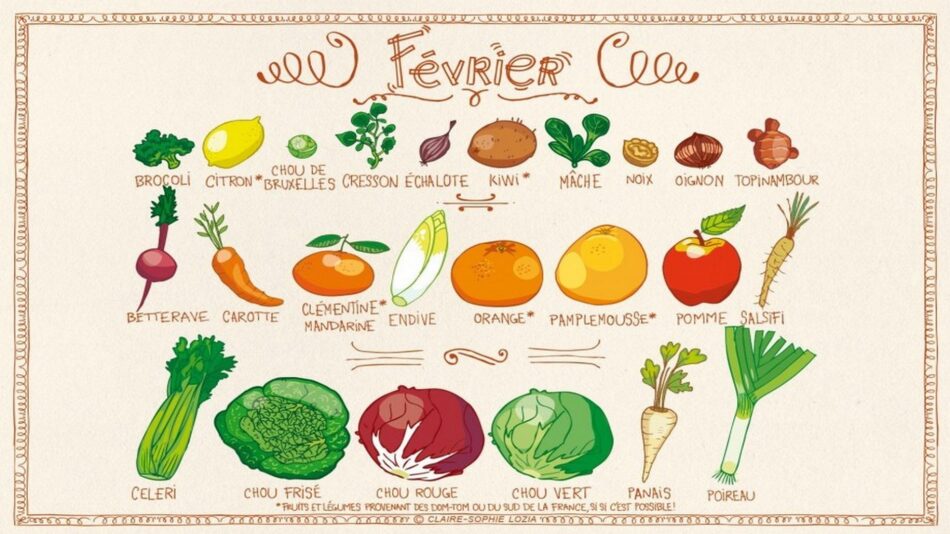

« Courir sur le haricot » d’où vient l’expression ?

Expression née au XVIe siècle. Le haricot avait aussi son verbe : haricoter, qui signifie pinailler pour de petits montants des haricots en somme, ce qui peut être irritant. Par ailleurs, le gros orteil s’appelait autrefois le haricot. Et rouler sur la fève de son partenaire de danse, lui casser le pied, peut faire mal.

Filmé le 25 janvier.

✒

Le haricot commun, la légumineuse qui a conquis le monde et dont il faut aujourd’hui préserver la diversité

Originaire d’Amérique, le haricot commun a rapidement conquis le monde. Cette légumineuse riche en protéines détient aujourd’hui de nombreux atouts pour une agriculture durable. Mais il est crucial de conserver la grande diversité des variétés qui existent.

L’un des contes populaires les plus célèbres, celui de Jacques et du haricot magique, raconte qu’un simple haricot sec dévoile un potentiel extraordinaire. Planté dans une terre fertile, il s’élève jusqu’au ciel, ouvrant la voie à un royaume d’abondance qui changera la vie de Jacques et celle de sa mère. Ce récit, profondément ancré dans l’imaginaire collectif, reflète une fascination universelle pour les graines et leur capacité à transformer le monde.

Au-delà de la magie du conte, les haricots possèdent des propriétés tout aussi précieuses dans la réalité. On peut par exemple penser à leur capacité à établir des symbioses bénéfiques avec des bactéries fixatrices d’azote, élément essentiel à la croissance des plantes. Une prouesse qui permet ainsi de réduire l’utilisation d’engrais azotés dans les champs où poussent des légumineuses comme le haricot, ou dans ceux qui ont cultivé des haricots précédemment. Mais il y a aussi leurs qualités nutritionnelles exceptionnelles, et l’étonnante multiplicité de formes et de couleurs des haricots. Avec des milliers de variétés adaptées à des climats, des sols et des usages divers, les haricots jouent un rôle central dans les systèmes agricoles durables. Cette diversité demeure un atout crucial à mobiliser à l’heure des défis climatiques, mais elle est aujourd’hui en péril.

De fait le haricot sec, comme les légumineuses en général ont longtemps été négligées et il souffre encore parfois d’une image peu valorisante, associée à la rusticité et à des habitudes alimentaires anciennes qui le mettent à l’honneur. Ainsi, il est à la base de nombreuses recettes emblématiques de la gastronomie française, telles que le cassoulet du Sud-Ouest, la marmite aux haricots blancs en Provence, ou encore les mogettes en Vendée, souvent servies avec du jambon de pays. Mais, ce n’est peut-être pas pour autant la fin des haricots. Portés par le besoin de nouveaux modes alimentaires riches en protéines végétales, ces derniers reviennent sur le devant de la scène culinaire et agricole. Ils incarnent aujourd’hui un équilibre entre tradition et modernité, terroir et écologie.

Voici donc l’histoire des haricots…:

La France championne européenne du haricot

Aujourd’hui, la France est le premier producteur de haricots verts dans l’Union européenne, avec une récolte moyenne de plus de 350 000 tonnes sur environ 29 400 hectares. En parallèle, la consommation de haricots verts frais atteint environ 500 grammes par personne par an, et 27 % des ménages en achètent au moins une fois par an.

Tout savoir sur le haricot sec : saison, variétés, conservation, bienfaits, recettes

1. À quelle saison peut-on manger le haricot sec ?

2. Quelles sont les différentes variétés de haricot sec ?

3. Comment bien choisir le haricot sec ?

Si vous achetez des haricots frais, prenez le temps de regarder les cosses sous toutes les coutures. Elles doivent être bien fermes et, selon les variétés, légèrement sèches au toucher. Choisissez également des cosses dont la couleur est bien uniforme et surtout sans taches, signe que le légume est en train de pourrir.

S’ils sont déjà secs, touchez tout d’abord les grains. Ils doivent avoir une texture lisse et rester fermes entre les doigts. Observez également la couleur des grains. Comme pour les cosses, elle doit être uniforme et ne pas comporter de taches.

4. Zoom sur le haricot sec d’origine française

La France aime le haricot sec et le cultive sur l’ensemble du territoire. Avec le temps, les cultivateurs ont créé des variétés locales qui sont aujourd’hui devenues des institutions. Certaines possèdent même des Appellations d’origine contrôlées (AOC) comme le Coco de Paimpol ou des Indications géographiques protégées (IGP) comme le lingot de Castelnaudary.

Parmi les autres variétés cultivées en France, on trouve le Lingot du Nord, le haricot coco de Pamiers, le haricot de Soissons ou la mogette (aussi orthographiée mojhette ou monjhette (écriture en saintongeais) de Vendée.

Cuisine actuelle du haricot

Abeilles à miel : comment les humains ont bouleversé leur histoire et leur diversité.

Abeilles à miel : comment les humains ont bouleversé leur histoire et leur diversité

Des 20 000 espèces d’abeilles connues, seule une petite dizaine est utilisée pour produire du miel. Une étude récente s’intéresse à leur histoire et donne des pistes pour comprendre les conséquences de leur utilisation à l’échelle mondiale par les humains.

Dans une nouvelle étude, nous nous sommes intéressés à l’histoire des abeilles à miel et à l’évolution récente de leur diversité génétique.

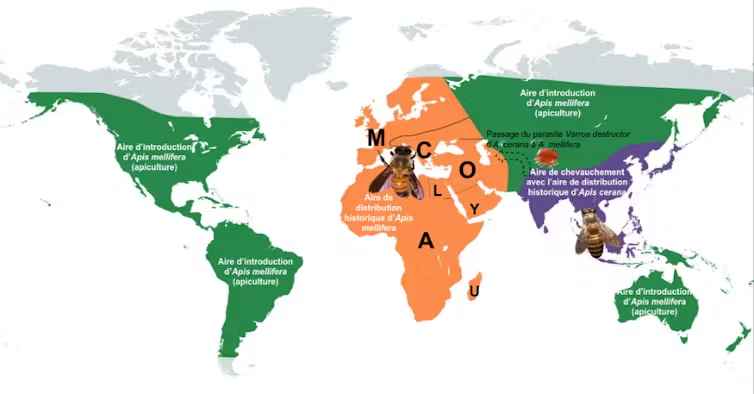

Les pollinisateurs, dont les abeilles, sont un maillon essentiel au maintien de la diversité végétale et de la production agricole. Environ 20 000 espèces d’abeilles sont décrites mondialement, dont près de 2 000 en Europe. Les abeilles à miel, du genre Apis, ne sont représentées que par une petite dizaine d’espèces, toutes originaires d’Asie sauf Apis mellifera, qui est endémique d’Europe, d’Afrique et du Moyen-Orient. Cette dernière espèce, à laquelle nous nous intéresserons ici, contribue massivement aux besoins de pollinisation en agriculture, surtout depuis sa diffusion par les humains à travers le monde.

« Apis mellifera », une espèce semi-domestique à l’histoire bouleversée

L’histoire d’Apis mellifera est complexe. Si pour notre propre espèce, l’origine africaine ne fait plus aucun doute, celle d’Apis mellifera reste l’objet d’un vif débat. Certaines études soutiennent une origine africaine, d’autres asiatique, voire européenne.

Quelle que fut la direction de cette colonisation, l’établissement d’Apis mellifera en Afrique, y compris à Madagascar, ainsi qu’au Proche-Orient et en Europe, remonte à au moins des centaines de milliers d’années, ce qui a contribué à façonner la large diversité observée sur l’ensemble de cette aire géographique. Au sein de cette espèce, cette diversité est composée d’une trentaine de sous-espèces regroupées en sept grandes lignées (quatre lignées majeures : A, C, M, O, ainsi que trois mineures L, U & Y).

Carte représentant l’aire de répartition historique de l’abeille à miel Apis mellifera (orange) et son introduction globale (vert), incluant son chevauchement avec l’aire de distribution d’Apis cerana (violet), autorisant ainsi le saut d’hôte du parasite Varroa destructor d’une espèce à l’autre. Thibault Leroy, Fourni par l’auteur.

Continuer de lire

✒

Les festivités de Février

Souvent Février fait grise mine… Février n’arrive jamais seul. Première fête de l’année : l’Epiphanie. Quel plaisir de retrouver pâte feuilletée, frangipane ou crème d’amande, et fève bien cachée, dans les plus belles galettes des rois 2024 ! L’avantage de cette fête est qu’elle commence certes le 6 Février (date officielle), et se célèbre le dimanche 7 Février, mais se prolonge souvent jusqu’à la fin du mois, accompagnée de rires et sourires.

La Chandeleur : comment et pourquoi ?

La Chandeleur est une fête de tradition chrétienne qui se célèbre le 2 février chaque année, que ce soit une année bissextile ou non, la date ne varie jamais. On compte 40 jours après la date de Noël, le 25 décembre, soit le jour de la naissance du Christ selon l’église. La chandeleur correspond à la Présentation de Jésus au Temple de Jérusalem.

La Chandeleur est aussi appelée fêtes des chandelles. C’est une fête qui met à l’honneur la lumière sous toutes ses formes, tant celle du jour, que celle des bougies, que la lumière de la grâce divine.

La Chandeleur : Comment la célèbre-t-on ?

La Chandeleur est bien évidemment connue pour les crêpes qui se dégustent dans tous les foyers français. Il est d’usage de retourner une crêpe en la faisant sauter dans la poêle avec une pièce, à l’origine un Louis d’or, dans la main gauche. Si la crêpe retombe impeccablement plate dans la poêle, alors c’est un signe de prospérité financière pour l’année à venir.

Il était aussi de coutume de placer la première crêpe repliée sur une pièce de monnaie au-dessus de l’armoire de la maison pour attirer la bonne fortune et les récoltes abondantes sur la maison. On jetait alors la crêpe de l’année précédente et donnait la pièce à un mendiant ou un nécessiteux.

La crêpe par sa forme et sa couleur blonde serait censée représenter le soleil, l’allongement des journées conduisant au printemps. Il est dit aussi sans que cela ne soit prouvé, que le pape Gélase 1er distribuait des biscuits aux pèlerins de Rome à cette même date au Vème siècle.

Bien que la Chandeleur soit une fête religieuse, ces traditions ont fait leur place dans toutes les familles françaises gourmandes en ce 2 février. Cependant, les chrétiens qui se rendent à l’église pour célébrer la Présentation de l’enfant Jésus au Temple par Marie à Jérusalem, et portent des bougies ou des cierges qui seront bénis. Il faudra ensuite les ramener chez soi et les déposer allumés sur le bord des fenêtres. C’est aussi la date où l’on range la crèche.

La Chandeleur : des origines chrétiennes ?

La Chandeleur est donc la célébration chrétienne de la Présentation de l’enfant Jésus au Temple de Jérusalem par Marie. Cet épisode biblique est rapporté par Luc dans son évangile.

La présentation des enfants au Temple faisait partie des actions obligatoires dans la foi juive à laquelle appartenaient Marie, Joseph et bien sûr l’enfant Jésus. Cette prescription hébraïque stipulait donc que chaque premier-né mâle devait être consacré au Seigneur. Il s’agit d’un rite de purification. La naissance de l’enfant doit être rachetée, échangée contre le sacrifice d’un animal : deux tourterelles ou deux colombes. Ce texte et notamment le sacrifice des animaux est controversés par les exégètes. la purification serait celle de Marie devenue mère et non celle de l’enfant.

En arrivant dans le Temple, Marie qui porte son enfant Jésus et Joseph sont interpellées par deux personnages prophétiques : Syméon et Anne.

Syméon ne mourrait pas tant qu’il n’aurait pas connu le Messie. Poussé par l’Esprit Saint vers le Temple, il voit Jésus le prend dans ses bras et le bénit. Il dit à Dieu que maintenant il peut quitter ce monde et mourir. Il révèle à Marie et Joseph que Jésus est la lumière qui éclairera les nations païennes et les peuples d’Israël.

Anne, une vielle femme veuve extrêmement pieuse louera l’enfant en le voyant et parlera de cette scène et de l’enfant à toutes les personnes qu’elle rencontrera par la suite.

La Chandeleur : des origines païennes ?

La fête de la Chandeleur puise vraisemblablement ses racines dans les fêtes païennes comme c’est souvent le cas pour de nombreuses fêtes qui ont étaient remplacées par des célébrations religieuses. L’église chrétienne de Rome a procédé ainsi à de multiples reprises afin de substituer petit à petit les rites en place par des rites chrétiens.

Le mois de février était le moment de nombreuses célébrations :

Les celtes célébraient Brigit, déesse de la fertilité et de la purification, le 1er février. Les paysans parcouraient les champs avec avec des flambeaux avant les semailles pour purifier la terre. D’ailleurs, la Ste Brigitte sera instituée le 1er février par l’église catholique.

Un parallèle serait aussi à établir entre la Chandeleur et les fêtes de l’ours qui sont célébrées encore dans les Pyrénées-Orientales. Il s’agit de célébrer le retour de la vigueur et de la fécondité par la sortie de l’ours de son hivernage. Là encore, on pourra également constater que ce jour-là se fête également la St Ours d’Aoste et la St Blaise. St Blaise est aussi associé aux chandelles qui lui avaient été apportées lorsqu’il était en prison pour ses croyances.

Dans la Rome antique, on célébrait les fêtes des Lupercales au pied du mont palatin en allant à travers les rues avec des bâtons enflammés. Ces fêtes étaient l’occasion de louer Faunus (le Pan grec) qui représentaient la fécondité.

On fêtait aussi la festa candelarum, la lumière ramenée sur la Terre par la déesse Perséphone enlevée aux enfers ténébreuses par Hadès, le dieu des enfers. Sa mère Déméter (déesse du blé entre autre) avait obtenu de lui que sa fille revienne sur Terre les deux tiers de l’année en ramenant sa lumière dans notre monde.

Il est aussi pertinent de signaler que le mot lui-même de février vient du latin „februare”, verbe signifiant purifier, on peut aussi rapprocher ce mot du terme fièvre, qui cause une forte transpiration est censée purifier le corps.

En effet, toutes ces fêtes et la Chandeleur elle-même portent toutes ces mêmes idées de purification, renouveau et de retour dans la lumière.

Et pour finir, voici la délicieuse recette inratable de crêpes de Paul Bocuse

Pour célébrer la Chandeleur comme il se doit le 2 février 2022, découvrez la recette inratable de pâte à crêpes de Paul Bocuse, le Pape de la gastronomie française qui est décédé le 20 janvier 2018.

INGRÉDIENTS (15 PIÈCES)

50 g de beurre

250 g de farine

1 c. à s. de sucre en poudre

1 pincée de sel

3 œufs

50 cl de lait

Huile

Procédure

Faites fondre le beurre. Dans un saladier, versez la farine, le sucre, le sel et les œufs, ajoutez-le lait et mélangez délicatement au fouet, puis ajoutez le beurre. Laissez reposer la pâte pendant 1 h. Faites chauffer une poêle avec un peu d’huile, versez une louche de pâte, faites dorer, puis retournez la crêpe. Laissez cuire encore quelques instants, puis renouvelez l’opération jusqu’à épuisement de la pâte.

Cette recette est issue du livre Best of Bocuse publié aux Éditions Alain Ducasse.

✒

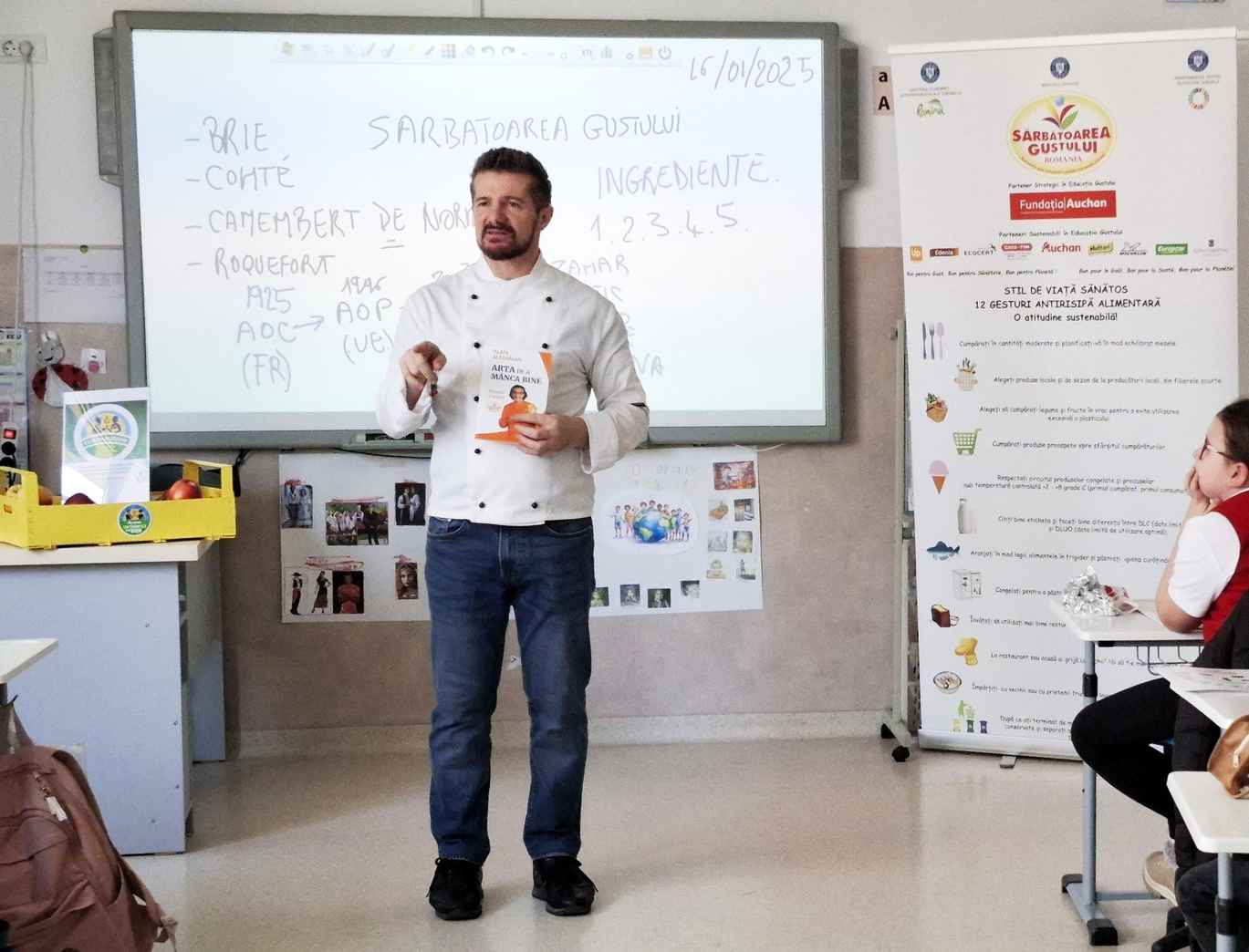

Gaspillage alimentaire : quand les enfants éduquent les parents

Le rôle que s’est assigné Sarbatoarea Gustului en Roumanie depuis 2014 – Derrière son moto : Bon, bon et bon ; Du contenu éducatif complet et puissant pour le bien-être de la société d’aujourd’hui et la vie durable de demain.

Chaque personne gaspille en moyenne 30 kg d’aliments par an. Au sein des foyers, la lutte contre le gaspillage alimentaire peut être appréhendée de diverses façons, avec parfois des chocs entre générations.

Chaque personne gaspille en moyenne 30 kg d’aliments par an. Au sein des foyers, la lutte contre le gaspillage alimentaire peut être appréhendée de diverses façons, avec parfois des chocs entre générations.

« À vrai dire, je n’ai jamais réfléchi à ça : gaspiller, ne pas gaspiller, je ne me suis jamais posé la question vraiment jusqu’à ce que mes enfants finissent par m’en parler eux-mêmes. » Jacques a 42 ans et l’avoue sans détour : en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire, chez lui, ce sont ses deux adolescents de 14 et 15 ans, qui sont les plus scrupuleux. Un contraste au sein d’un même foyer qui n’est ni rare ni anodin.

Sur les 9,4 millions de tonnes de déchets produits sur l’ensemble de la chaîne alimentaire française en 2022, un tiers concerne l’étape de consommation (phase où les aliments sont utilisés ou consommés par les ménages) : chaque français gaspillerait en moyenne 30 kg d’aliments par an, dont 7 kg seraient encore emballés.

Une tendance qui reste clairement défavorable, même si l’évolution du gaspillage alimentaire n’est pas simple à mesurer au sein des foyers. L’un des objectifs de la loi anti gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) qui vise la réduction de 15 % des déchets ménagers par habitant d’ici 2030, parait ainsi très ambitieux à relever. Il n’en reste pas moins qu’il est urgent d’agir sur ce problème, en réalité contrôlable, au moins partiellement.

De nombreuses initiatives territoriales, locales – scolaires – ou nationales montrent d’ailleurs aujourd’hui une prise de conscience collective. En tant que dernier maillon de la chaîne du gaspillage, la famille demeure un acteur majeur à mobiliser dans la lutte antigaspi.

Pourtant, au sein d’un même foyer, les différents membres peuvent parfois diverger dans leurs actions et leurs volontés, et s’influencer les uns les autres.

Comment ? C’est ce que nous avons tâché de savoir à travers une étude inédite en interrogeant des membres de 48 familles françaises diversement composées, provenant de zones d’habitation rurales, urbaines et périurbaines et de catégories socioprofessionnelles variées ; 79 entretiens individuels (dont 33 auprès d’adultes et 46 auprès de jeunes dès l’école primaire) nous ont permis d’expliciter plusieurs choses.

Poursuivre l’article du 23 janvier 2025 dans The Conversation.

✒

Le bien manger par l’exemple, Chatillon sur Chalaronne et sa halle datant du XVIè siècle.

Sur la route, voilà que nous traversons Civrieux pour rejoindre le Sirha, et là quelle coïncidence, quelle bizarrerie et quelle coïncidence bizarre aurait dit Ionescu. Voilà que Civrieux est jumelée avec Rasinari en Roumanie, où est né Emil Mihai Cioran, le poète du Dor à qui j’emprunte le nom et ses dires concernant la gastronomie pour ma lettre mensuelle. Si Rasinari est habité par 5400 âmes, Civrieux en compte la moitié.

Cioran qualifié de plus grand prosateur de la langue française par Paul Valery, décédé le 20 juin 1995 d’un Alzheimer, avait écrit en 1947, 10 ans après son arrivée « Changer de langue, c’est rédiger une lettre d’amour avec un dictionnaire.». Pour ma part je posais le pied dans son pays natal pour la première fois le 19 novembre 1995, cinq mois après, ne sachant pas encore que ma mère aurait à souffrir de cette maladie quelques temps après le décès de mon père en 1996, elle s’éteindra dans une maison à Bucarest.

Dans un article de l’humanité du 21 juin 1995, le journal titrait « Un grand saltimbanque de l’ambiguïté »

Il a vécu jusqu’à la fin de ses jours un peu à l’écart des projecteurs de la renommée, méprisant de façon ostentatoire les médias et les honneurs, hantant les jardins du Luxembourg, soignant sa légende d’«ermite de l’Odéon» et déjeunant en fraude, jusqu’à un âge avancé, dans les restaurants universitaires.

Villes Jumelées avec Civrieux

-

Cerreto Laziale depuis 1998

-

Rășinari depuis 2017

-

Sebechleby depuis 2017

Quels livres de Cioran trouvent-on dans la bibliothèque de Civrieux ?

Eventuellement, „De l’inconvénient d’être né”, „Histoire et utopie”, „La transfiguration de la Roumanie” ou plus en adéquation avec la déliquescence de la France d’aujourd’hui, „De la France” où il écrit dans un texte daté de 1941 :

Qu’elle a été grande, la France !

De l’individualisme et du culte de la liberté pour lesquels, autrefois, elle avait versé son sang – elle n’a retenu, dans sa forme crépusculaire, que l’argent et le plaisir. La France n’a plus de destin révolutionnaire, parce qu’elle n’a plus d’idées à défendre…

La cuisine du marché à Chatillon que le chef Christophe Geoffroy a rendu „Aintime”, en moins d’une année.

Tel un chef, c’est aux aurores qu’il faut aller faire son marché si l’on veut avoir du choix et pouvoir penser à son menu en ayant le temps de le préparer pour ses invités ou même pour nous quand on veut réfléchir et chercher les bonnes recettes dans les livres ou sur le net. A Paris, les chefs étoilés où de l’Elysée arrivent souvent au marché de Rungis dès 5h00 du matin.

Détruites en partie en 1670 par un incendie, elles seront reconstruites à l’identique grâce à la générosité de Mlle de Montpensier comtesse de Châtillon, qui autorisa les habitants à prendre le bois nécessaire dans sa forêt de Tanay.

Elles accueillent, tous les samedis matin, le marché aux produits frais et servent de refuge aux manifestations de plein air surprises par les intempéries.

Cet édifice médiéval, l’église Saint-André et les maisons à colombage de la place ainsi que celles de la rue Commerson constituent le cœur de la vieille ville.

Le bâtiment des halles du XVIIe fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis le 14 novembre 1988.

Halles de Châtillon-sur-Chalaronne

✒

L’Hôtel de la Tour

Avec le charme d’un hôtel du XIVè presque parfaitement dans son jus et le charme de d’un temps qui s’écoule lentement. Tous les recoins, les aspérités, les dalles, les petits escaliers nous ramènent dans des ailleurs dont les grands hôtels sont souvent dépourvus.

Aussi, avec le chef, qui est venu apporté une image dynamique de restauration digne de guides tels que Epicure, Michelin et bientôt peut-être du Gault-Millau, la cuisine du marché est servie avec tout l’amour et la passion du chef, un Monsieur 100.000 volts qui n’a pas besoin de la Provence pour nous délecter de produits de la Dombes.

Invitation à découvrir un univers cosy et tendance ou les maîtres mots sont «Cocooning & Gastronomie ». Dans un Hôtel particulier du 14eme, 19 chambres personnalisées et repensées dans un esprit lounge, reposant, et toujours dans l’incontournable respect des traditions d’une maison de famille. Découvertes culinaires en perspective, évasion au cœur d’un village médiéval d’exception.

A deux pas la même maison avec

„Les Jardins de la Tour”.

Situé tout près de la Chalaronne et non loin du centre de la cité médiévale, Les Jardins de la Tour est un hôtel 3 étoiles qui dispose de 14 chambres idéalement aménagées avec de nombreux équipements, une connexion wifi ce qui rendra votre séjour le plus complet possible. Les Jardins de la Tour vous accueillent dans un cadre verdoyant, avec son grand jardin arboré et sa piscine ouverte. C’est un lieu idéal pour passer un séjour relaxant à la campagne où détente et confort sont au rendez-vous. Visite du cœur de la citée médiévale, faire une balade en mongolfière, détente et relaxation aves les formules diverses, découverte de la Dombes et ses étangs.

✒

Le merle

Un oiseau siffle dans les branches

Et sautille gai, plein d’espoir,

Sur les herbes, de givre, blanches,

En bottes jaunes, en frac noir.

C’est un merle, chanteur crédule,

Ignorant du calendrier,

Qui rêve soleil, et module

L’hymne d’avril en février.

Pourtant il vente, il pleut à verse ;

L’Arve jaunit le Rhône bleu,

Et le salon, tendu de perse,

Tient tous ses hôtes près du feu.

Les monts sur l’épaule ont l’hermine,

Comme des magistrats siégeant.

Leur blanc tribunal examine

Un cas d’hiver se prolongeant.

Lustrant son aile qu’il essuie,

L’oiseau persiste en sa chanson,

Malgré neige, brouillard et pluie,

Il croit à la jeune saison.

Il gronde l’aube paresseuse

De rester au lit si longtemps

Et, gourmandant la fleur frileuse,

Met en demeure le printemps.

Il voit le jour derrière l’ombre,

Tel un croyant, dans le saint lieu,

L’autel désert, sous la nef sombre,

Avec sa foi voit toujours Dieu.

A la nature il se confie,

Car son instinct pressent la loi.

Qui rit de ta philosophie,

Beau merle, est moins sage que toi !

Théophile Gautier

✒

SIRHA LYON 2025 : Immersion au coeur de l’innovation

Avec un record de 465 candidatures pour les Sirha Innovation Awards et un Village Start Up doublé en taille, l’édition 2025 du Sirha Lyon s’impose comme l’épicentre mondial des transformations du Food Service.

Avec un record de 465 candidatures pour les Sirha Innovation Awards et un Village Start Up doublé en taille, l’édition 2025 du Sirha Lyon s’impose comme l’épicentre mondial des transformations du Food Service.

En bref

Le secteur F&B est en perpétuelle ébullition, porté par des entrepreneurs audacieux qui réinventent chaque jour la manière dont nous produisons, consommons et partageons la nourriture. Face aux défis majeurs du XXIe siècle – nourrir une population mondiale croissante, limiter notre impact environnemental, répondre à l’évolution des régimes alimentaires et s’adapter à des modes de vie accélérés – l’innovation s’impose comme une réponse clé.

Le Sirha Lyon 2025 illustre parfaitement cette dynamique, en se positionnant comme une vitrine mondiale des transformations du Food Service. Avec 465 candidatures aux Sirha Innovation Awards, un record, et plus de 630 nouveautés et innovations présentées sur le salon, cette édition marque un tournant. L’espace Sirha Innovations et le Village Start Up by Crédit Agricole, qui accueille cette année 60 jeunes entreprises – soit deux fois plus que la précédente édition – témoignent de l’effervescence qui anime le secteur.

Au cœur de cette dynamique, les Sirha Innovation Awards, emblématiques du salon, célèbrent des solutions qui transforment durablement les pratiques professionnelles. Soutenues par un jury d’experts, ces innovations incarnent la recherche constante de performance, de durabilité et d’adaptabilité. Avec une telle concentration d’idées disruptives et de technologies de pointe, le Sirha Lyon s’impose comme le laboratoire vivant des grandes mutations du secteur.

Quelques innovations primées au Sirha :

- Algama – Tamalga Baking : Cette gamme de substitut d’œufs à base de microalgues révolutionne la pâtisserie et la boulangerie. Innovante, écologique et économique, elle répond aux enjeux d’une production plus durable tout en offrant une texture et une tenue comparables aux œufs entiers. En réduisant l’impact environnemental et les coûts, Algama ouvre la voie à une alimentation plus responsable.

- Planted Foods – Planted Steak : Alternative végétale haut de gamme, le Planted Steak reproduit avec précision les fibres et la jutosité de la viande grâce à un procédé de fermentation avancé. Avec 97 % d’émissions de CO₂ en moins par rapport à la viande bovine, ce produit illustre l’essor d’une consommation durable sans compromis sur le goût.

- Quiet – Vaisselle silencieuse : À la croisée de l’innovation matérielle et du confort client, Quiet propose une vaisselle alliant verre trempé et silicone. Réduisant de façon notable le bruit en salle tout en étant trois fois plus solide et légère, cette solution s’adresse aux restaurants premium cherchant à améliorer leur ambiance sonore et leur efficacité.

- Biowels – Food Stretch® Compostable : Ce film étirable biodégradable est une alternative aux plastiques conventionnels, sans compromis sur l’adhérence et la transparence. En remplaçant les emballages traditionnels par des solutions compostables, Biowels reflète l’urgence d’une transition vers des pratiques plus respectueuses de l’environnement.

Les innovations dévoilées au Sirha Lyon 2025 révèlent une profonde convergence entre durabilité et innovation technologique. Qu’il s’agisse d’alternatives végétales aux protéines animales ou de matériaux compostables remplaçant les plastiques, le secteur accélère sa transition vers des modèles plus responsables. Cette dynamique s’accompagne d’une quête d’excellence opérationnelle, illustrée par des produits qui intègrent l’ergonomie et la simplicité d’usage, répondant aux contraintes grandissantes des professionnels. Plus qu’un effet de mode, cette synergie entre efficacité et impact environnemental redéfinit les standards, laissant entrevoir un futur où l’innovation devient la norme, non plus l’exception.

Alice Polack

✒

Lyon : Matthieu Viannay, magique Père Brazier !

1er février 2025. Par Gilles Pudlowski

Il a repris la Mère Brazier il y a quinze ans déjà, et est devenu sans crier gare le N°1 de sa ville, à qui les 3 étoiles iraient comme un gant – à lui, Mathieu Viannay, à Lyon, que jadis, au sortir d’un banquet bien arrosé, Curnonsky sacra comme « capitale mondiale de la gastronomie« . Ce Versaillais d’origine angevine, formé jadis à Paris chez Jean-Pierre Vigato et Henri Faugeron, présent à Lyon depuis un quart de siècle (on le connut aux Oliviers en 1998, puis dans la table qui porta son nom en 2005), devenu MOF en 2004, s’est taillé une demeure et un empire (avec son voisin Wine Bar et les épiceries qui portent son nom) à sa mesure.

Il a repris la Mère Brazier il y a quinze ans déjà, et est devenu sans crier gare le N°1 de sa ville, à qui les 3 étoiles iraient comme un gant – à lui, Mathieu Viannay, à Lyon, que jadis, au sortir d’un banquet bien arrosé, Curnonsky sacra comme « capitale mondiale de la gastronomie« . Ce Versaillais d’origine angevine, formé jadis à Paris chez Jean-Pierre Vigato et Henri Faugeron, présent à Lyon depuis un quart de siècle (on le connut aux Oliviers en 1998, puis dans la table qui porta son nom en 2005), devenu MOF en 2004, s’est taillé une demeure et un empire (avec son voisin Wine Bar et les épiceries qui portent son nom) à sa mesure.

Il a revu avec la complicité de son copain le styliste Vavro, le décor de la sainte mère, jadis trois fois étoilée, ici, certes, mais aussi au col de la Luère. Il a enlevé les boiseries des années 1950, retrouvé les faïences originales de 1923, mis en valeur vitraux et parquets, dépoussiéré le bar qui servait jadis à nourrir les chauffeurs et désormais pourvu de fauteuil Art déco, revu les salles sur un mode cosy, avec légèreté et gaité. Le lieu a, incontestablement, du chic. La cuisine, entièrement refaite, est visible depuis le grand couloir. Le style maison joue à merveille entre novation et tradition, revoyant les classiques nourris d’histoire avec légèreté et le service, mené avec maestria par l’expérimenté Stéphane Da Costa, suit le mouvement et, même, le précède.

Pudlowskiment vôtre

✒

Ils étaient trois, les conquistadors de Sarbatoarea Gustului ce matin là chez le Pape de la gastronomie. Les rois mages de l’annonciation pour le mieux manger, bon, bon et bon en Roumanie.

L’apôtre Paul, (Saul) venait de leur montrer le chemin de l’apothéose !