Sarbatoarea Gustului / La fête du goût 2020/2030 pour l’éducation inclusive au mieux manger durable en Roumanie.

✒️

Pentru Cioran, mâncatul: un ritual, un act de civilizație, o poziție filozofică.

For Cioran, eating: a ritual, an act of civilization, a philosophical position.

Pour Cioran, manger : Un rituel, un acte de civilisation, une position philosophique.

* * * * *

La „Fête du goût”, une initiative éducative qui provoque le libre arbitre des jeunes élèves afin qu’ils deviennent des citoyens consomm’acteurs éclairés.

Quand la conscience du choix est présente, la liberté de se nourrir l’est tout autant.

* * * * *

A propos de la Fête du Goût et de sa devise : Bon pour le goût, bon pour la santé, bon pour la planète !

Les 4 AS de l’éducation à la gastronomie durable : „Assiette sapide, apprentissage sécurisé, affabilité sensorielle, avenir séduisant”.

L’Association Sărbătoarea Gustului se préoccupe de sensibiliser aux goûts vrais les consommateurs auprès des enfants et des parents, des lycéens et des jeunes générations de chefs à travers l’information et la transparence pédagogique sur les produits, leurs origines et la transparence des modes de production ainsi que des repères quant à la traçabilité. L’Association vise également à transmettre des connaissances et à encourager un comportement alimentaire diversifié, équilibré, sain et durable pour une vie meilleure, plus saine et plus heureuse.

A propos de la Fondation Auchan : La Fondation Auchan promeut en priorité l’accès à une alimentation bonne et saine pour les plus démunis, avec tout ce que cela implique : le plaisir de manger bon et sain, la préservation de l’identité et des traditions culinaires et les interactions sociales. Ainsi, la lutte contre l’insécurité alimentaire vise à garantir l’accès à des produits sûrs, diversifiés, de bonne qualité et en quantité suffisante aux personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale. Par ailleurs, partout dans le monde, Auchan développe des projets pour une alimentation saine en collaborant et en soutenant les producteurs locaux, en développant des gammes de produits à marques propres plus saines et plus respectueuses de l’environnement ou en diversifiant l’offre de produits bio.

Pour ne pas oublier tout au long de la vie que la biodiversité, c’est l’essence même de la vie. Ce mot, si vous le séparez en deux, il est l’objet du combat pour le mieux manger durable. Ce qui est détruit l’est pour toujours mais ce qui est en danger peut encore être sauvé…Enrichir son microbiote c’est avant tout lui apporter ce dont il a besoin pour se multiplier. Les fibres alimentaires sont un apport important pour son carbone et son énergie mais la diversité des mets reste l’élément le plus important.

Nous sommes devenus sédentaires, nous devrions donc manger mieux et réduire la quantité de nos aliments. Quant à la „junk food”, à proscrire absolument parce que pas assez de vitamines et minéraux et bien trop de sucres, de sel et de graisses.

Alors, ne vaudrait-il pas mieux choisir une vie saine loin des pollutions et des médicaments ?

✒️

Histoire de la Doxa roumaine depuis 1918. Petites ruptures, légères transformations et grands paradoxes

„Les gens gardent par devers eux leurs pensées, ils affectent volontiers la pudeur des sages ou les délicatesses du distingué et ne témoignent, in fine, que d’une malheureuse poltronnerie… „

Dans nos sociétés modernes, le dressage concerne la fabrication de citoyens dont les systèmes de référence dessinent l’image idéale de l’homme programmé par la forme politico-administrative propre à l’Europe moderne, l’État-nation. Or, bien qu’il y ait là un paradoxe (il faudrait y revenir longuement), les régimes communistes d’Europe orientale, centrale et balkanique, malgré ou en raison d’un internationalisme souvent réduit à une façade de discours tonitruants, n’ont jamais véritablement aboli ce référent, au point que, dans les dernières années de leur survie, la Hongrie et la Roumanie socialistes retrouvaient des attitudes et des slogans ainsi qu’une rhétorique proche des accents vengeurs des années 1930. Quant à la dissolution de l’ex-Yougoslavie, elle exprima de la manière la plus violente le retour en force d’un refoulé, celui de l’État-nation de l’ethnie (la nation de l’ethnie recouvrant ici un mélange complexe d’ethnisme historique, de différences religieuses et d’appropriation d’intérêts économiques immédiats naguère propriété collective ou autogérée).

Deux thèmes plus emblématiques permettent d’appréhender la construction d’une narration mettant en avant l’héroïsation de la nation et me paraissent illustrer les diverses mutations relevées précédemment. Il s’agit de l’ethnogenèse du peuple roumain, d’une part, et, de l’autre, de la naissance de la féodalité, si féodalité il y a. On peut ainsi, par une approche comparative, saisir ces transformations sur une durée assez longue et lire, au travers des desseins éducatifs du dressage, l’interprétation que tant les anciennes élites reconverties aux nouveaux discours politico-économiques de la transition que les nouvelles élites cooptées par ces dernières donnent de ces mêmes transformations.

La simple formulation de ces questions montre leur absence de fondement, leur totale inanité. Elles sont posées en 1946 par Constantin C. Giurescu, et le même texte figure dans l’édition de 1975. On ne s’attardera pas sur les erreurs patentes contenues dans les affirmations des auteurs en ce qui concerne par exemple la Gaule, et ce d’autant que ni au Moyen Âge ni, en fait, jusqu’à la fin de l’Ancien Régime au moins la France n’avait les frontières qu’elle acquit définitivement en 1918. Non plus qu’on ne rappellera combien les passages furent nombreux et chose courante, dans l’Espagne sous souveraineté arabe, entre la péninsule Ibérique et l’Afrique du Nord, et qu’ils étaient le fait non seulement de musulmans et de juifs, mais aussi de chrétiens.

On voit combien la doxa officielle d’aujourd’hui, quoique tempérée par rapport à celle qui eut cours jusqu’en 1948, n’a pas essentiellement modifié la structure et la sémantique narratives historiques de la formation d’un peuple moderne qui a pour nom les Roumains… Voilà pourquoi le manuel proposé par les éditions Sigma a provoqué un scandale qui a entraîné son élimination de la liste des ouvrages scolaires obligatoires à destination des classes terminales Date de mise en ligne : 01/01/2006

✒️

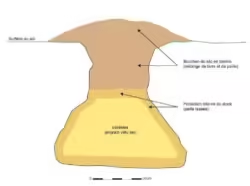

Stocker les grains en consommant moins d’énergie : et si le passé éclairait le futur ?

Les menaces climatiques et géopolitiques invitent à repenser le stockage des grains et autres denrées de demain, en réexaminant notamment les techniques du passé. Du stockage souterrain au silo en passant par le grenier, les pratiques qui ont existé en région méditerranéenne, du Néolithique à nos jours, peuvent nous éclairer sur la façon d’envisager le stockage des aliments à l’avenir.

Pourquoi stocker ? Qu’il s’agisse de denrées alimentaires, de données, ou d’énergie, la réponse est la même, « pour conserver de manière organisée, sécurisée, accessible ». Pour certains, stockage rime avec sécurisation, pour d’autres, avec spéculation. Dans tous les cas, lorsqu’il requiert des conditions particulières de température et d’hygrométrie, le stockage est énergivore.

Pourquoi stocker ? Qu’il s’agisse de denrées alimentaires, de données, ou d’énergie, la réponse est la même, « pour conserver de manière organisée, sécurisée, accessible ». Pour certains, stockage rime avec sécurisation, pour d’autres, avec spéculation. Dans tous les cas, lorsqu’il requiert des conditions particulières de température et d’hygrométrie, le stockage est énergivore.

Dans le cas des aliments, il est recommandé de les stocker à faible température pour limiter la prolifération de bactéries et autres microorganismes. Ainsi, la consommation électrique moyenne d’un réfrigérateur domestique (300 à 500 kWh/an) représente le quart des dépenses en énergie des ménages. Et si c’est le cas pour les ingrédients que nous conservons à la maison, les besoins à grande échelle du côté des producteurs sont d’autant plus importants.

Ici, c’est du stockage des grains (céréales et oléoprotéagineux), qui constituent la base de notre alimentation, dont il est question. Le stockage en région méditerranéenne, du Néolithique à nos jours, peut-il nous éclairer sur la façon d’envisager le stockage du futur ?

Le stockage, une pratique issue du Néolithique

Dès le Néolithique, l’humanité a pratiqué le stockage souterrain et en grenier, et ce, de manière individuelle ou collective. Cette méthode reste active ponctuellement dans certaines régions du monde, comme au Soudan, ou encore au Maroc et en Tunisie… Lire

✒️

Le Guide Michelin qui reçoit environ 8000 candidatures spontanées par an, n’en selectionne qu’une poignée.

Découvrez quels sont les prérequis pour devenir inspecteur du Guide Michelin et combien il est possible de gagner.

- ️ En 2025, 654 restaurants ont reçu des étoiles Michelin, grâce au travail des inspecteurs qui évaluent plus de 4000 établissements chaque année.

- Devenir inspecteur Michelin nécessite une passion pour la gastronomie, un palais affûté et une discrétion exemplaire sans prise de notes.

- Pour leur travail, les inspecteurs touchent une rémunération fixe, qui évolue en fonction de leur expérience.

Comment devenir expert du Guide Michelin ?

Pour travailler en tant qu’expert gastronomie du Guide Michelin, le premier critère est évident, il faut être passionné par la gastronomie. Un inspecteur Michelin réalise en effet plus de 250 visites de restaurants chaque année. Il est donc essentiel d’avoir un estomac solide. Mais avoir de l’appétit ne suffit pas, il faut également posséder un palais affûté et de solides connaissances en gastronomie et en œnologie. „Non seulement ils connaissent bien le métier, mais ils sont aussi habitués au rythme de vie qu’il implique”, explique un inspecteur anonyme au site du Guide Michelin.

Recrutement et salaire d’un inspecteur du Guide Michelin

Si vous pensez avoir ces qualités et que vous souhaitez rejoindre la cohorte des inspecteurs du Guide Michelin, il vous faudra faire preuve de patience et de passion. Un diplôme en journalisme, communication ou arts culinaires constitue un bon point de départ. Une expérience dans la restauration est également un plus. Et comme dans toute profession d’experts, le réseau joue un rôle essentiel, participer à des événements, se faire connaître, publier et surtout entrainer votre palais sont les indispensables du métier. Source marie france du 30 avril 2025

✒️

La mort du pape François ce 21 avril 2025 marque la fin d’un pontificat profondément engagé dans la lutte contre le dérèglement climatique.

Premier pontife issu du Sud global, il a su allier foi, science et politique pour faire de l’écologie une priorité morale et spirituelle. Depuis son élection en 2013, le pape a fait de la défense de la planète et de ses plus vulnérables un combat central. À travers ses encycliques Laudato Si’ et Laudate Deum, il a bousculé les lignes, provoqué des débats et ouvert une nouvelle ère d’engagement pour l’Église catholique. Mais, au-delà des discours, quelle est la portée réelle de ses actions face à un monde toujours plus dévoré par la crise climatique ? Dans un contexte mondial marqué par le scepticisme politique, les résistances internes au sein du Vatican et l’urgence des catastrophes écologiques, son héritage semble bien fragile.

Une encyclique fondatrice : Laudato Si’

Une encyclique fondatrice : Laudato Si’

Dès 2015, le pape François publie Laudato Si’, une encyclique qui bouleverse les lignes traditionnelles de l’Église en matière d’écologie. Inspiré par saint François d’Assise, il y dénonce la « poursuite vorace de gains à court terme » et appelle à une « conversion écologique » globale. François y affirme que la crise climatique n’est pas seulement environnementale, mais aussi sociale, économique et spirituelle. Il pointe du doigt les pays riches et les industries polluantes, tout en plaidant pour la justice envers les plus vulnérables, notamment les migrants climatiques.

Ce texte, salué par la communauté scientifique, a profondément influencé les négociations de l’Accord de Paris sur le climat, adopté en décembre 2015. Il ne s’agissait pas d’un simple document théologique, mais d’un appel global, interpellant autant les décideurs politiques que les citoyens du monde entier. En plaçant la crise écologique au cœur du message pontifical, Laudato Si’ a contribué à redéfinir les termes du débat, en insistant sur l’éthique de la responsabilité collective face aux dérèglements climatiques.

Lorsque les chefs d’État se sont réunis à Paris pour tenter de trouver un accord sur la limitation du réchauffement planétaire, le contexte était tendu. Les précédentes conférences, notamment celle de Copenhague en 2009, s’étaient soldées par des échecs relatifs, minées par les rivalités géopolitiques et l’absence de volonté commune. L’intervention du pape François, quelques mois plus tôt, avait donné une impulsion nouvelle. Des diplomates, y compris dans les coulisses des négociations, ont reconnu que Laudato Si’ avait permis de recadrer le débat en termes moraux et humains, en rappelant l’importance de la justice climatique et de la solidarité avec les pays les plus vulnérables.

Au-delà du texte lui-même, c’est aussi le poids symbolique de l’institution catholique — plus d’un milliard de fidèles à travers le monde — qui a eu un effet de levier inédit. Pour beaucoup, voir un chef spirituel mondial faire cause commune avec les climatologues et les ONG environnementales a constitué un tournant. Il n’était plus possible d’ignorer l’ampleur de la crise ou de la reléguer au rang de préoccupation d’experts.

De fait, l’encyclique a été citée dans les débats parlementaires, relayée dans les médias internationaux, discutée dans les milieux économiques. Elle a créé une pression éthique sur les dirigeants, rappelant que la protection de la planète ne relevait pas d’un choix politique circonstanciel, mais d’un impératif moral fondamental.

Laudate Deum : le cri d’alarme d’un pape désabusé

En 2023, soit huit ans après Laudato Si’, le pape François publie Laudate Deum, une exhortation apostolique au ton bien plus grave. Là où la première encyclique appelait à une « conversion », cette seconde intervention constate un échec collectif. Le climat, écrit-il, continue de se dérégler, les catastrophes naturelles s’intensifient, les plus pauvres continuent de souffrir, et les États continuent d’hésiter. Le ton se fait plus dur, plus direct. François ne cache pas son indignation face aux inerties politiques et économiques : il dénonce le manque de volonté, la toute-puissance des lobbies des énergies fossiles, la superficialité des promesses prononcées lors des COP.

« Le monde s’écroule » : le pape François fustige le déni climatique

Le pape, pourtant réputé pour sa diplomatie, fustige dans ce texte une « fragilité des accords internationaux » et leur « absence de mécanismes contraignants ». Il critique notamment les mécanismes de compensation carbone, qui permettent aux grandes entreprises de continuer à polluer en finançant des projets verts ailleurs. Pour lui, ces pratiques relèvent d’un verdissement cosmétique du système, un écran de fumée qui ne remet jamais en cause le modèle économique dominant.

Laudate Deum s’inscrit dans un moment historique : après des vagues de chaleur meurtrières, des incendies géants, des inondations à répétition, les peuples commencent à se mobiliser plus fortement. François prend acte de ce sursaut citoyen, mais il déplore le décalage entre cette urgence ressentie par la population et la lenteur institutionnelle. Le texte vise alors à réveiller les consciences, en appelant à une refonte totale de notre rapport au monde. Il ne s’agit plus seulement de réduire les émissions de CO₂, mais de revoir nos modes de vie, nos priorités collectives, notre consommation.

Un engagement au-delà des mots

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le message du pape François ne s’est jamais limité aux textes et aux allocutions. Très tôt dans son pontificat, il a compris que les symboles ne suffisent pas, et il s’est engagé dans une diplomatie verte active. Il a rencontré des PDG de grandes compagnies pétrolières comme ExxonMobil, TotalEnergies ou BP au Vatican, dans des échanges tendus mais nécessaires. Il leur a demandé explicitement de « se détourner du profit à court terme » et de « prendre leurs responsabilités envers l’humanité ».

Il a aussi fait pression sur les institutions catholiques : en 2020, le Vatican a annoncé qu’il se retirait progressivement des investissements dans les énergies fossiles. Plusieurs diocèses, universités et congrégations ont suivi, opérant un véritable « désinvestissement éthique ». C’était là un geste politique fort, mais aussi un acte de cohérence : François a voulu que l’Église ne prêche pas seulement la sobriété, mais qu’elle l’incarne.

Sur le terrain, des initiatives ont fleuri : des projets de reboisement, des actions de solidarité avec les réfugiés climatiques, des campagnes d’éducation à l’écologie intégrale dans les écoles catholiques. Le pape a également soutenu les mouvements de jeunes, allant jusqu’à les rencontrer personnellement, comme Greta Thunberg, qu’il a saluée pour son courage moral.

Une écologie spirituelle et universelle

Ce qui distingue profondément François des autres leaders mondiaux, c’est la dimension spirituelle de son écologie. Pour lui, la Terre n’est pas un simple capital naturel à préserver : elle est une « sœur » et une « mère » que nous avons maltraitée. Ce langage, hérité de saint François d’Assise, donne à son combat une profondeur existentielle. Il ne s’agit pas seulement de survie, mais de sens. Pourquoi vivons-nous ? Quel est notre lien au vivant ? Avons-nous le droit de dominer sans limite ?

En parlant « d’écologie intégrale », François veut montrer que tout est lié : la pauvreté, les inégalités, la violence, la solitude moderne, le dérèglement climatique sont les facettes d’un même effondrement. Son message ne s’adresse pas seulement aux catholiques. Il interpelle les scientifiques, les croyants d’autres religions, les non-croyants, les jeunes, les décideurs… C’est un appel transversal, qui propose une autre manière d’habiter la Terre.

Un héritage à préserver

La mort du pape François laisse un vide. Peu de figures religieuses ou politiques ont aujourd’hui son autorité morale et son audace intellectuelle. La question qui se pose est simple : son message survivra-t-il à son pontificat ? Rien n’est moins sûr. Certains membres de la curie sont hostiles à son approche, trop politique, trop progressiste à leurs yeux. Dans un monde marqué par la montée des nationalismes et du climatoscepticisme, le vent pourrait tourner.

Qui reprendra le flambeau de cette lutte morale pour la planète ? Certains cardinaux, comme Luis Antonio Tagle ou Peter Turkson, ont exprimé des positions fortes sur le climat, mais l’avenir reste incertain.

Un message contesté, y compris au sein de l’Église

Car si le pape François a été salué comme un champion de la cause climatique par une large partie de la communauté internationale, il n’a jamais fait l’unanimité, y compris dans son propre camp. Au sein de la curie romaine — l’administration centrale du Vatican —, plusieurs voix, parfois influentes, ont exprimé leurs réserves, voire leur opposition frontale à son engagement écologique. Certains cardinaux et archevêques conservateurs ont vu dans ses prises de position un glissement dangereux vers la politique, une confusion des rôles entre autorité spirituelle et militantisme social.

Dans les coulisses, ces critiques se sont faites plus virulentes avec la publication de Laudate Deum, où le pape dénonçait ouvertement l’inaction des dirigeants politiques et la complicité silencieuse de certains intérêts économiques. Pour ses détracteurs, cette posture risquait de « diluer » le message religieux dans les débats mondains, voire de « fragiliser l’unité doctrinale » de l’Église. Derrière cette critique de forme, se cache souvent une opposition de fond : une partie du clergé n’adhère pas à la remise en cause du capitalisme extractiviste, ni à la dénonciation des privilèges du Nord global, qu’ils jugent trop marquée idéologiquement.

Ce clivage traverse l’Église catholique contemporaine. D’un côté, une frange conservatrice, attachée à une vision doctrinale rigide et à une lecture littérale des Écritures, voit d’un mauvais œil les évolutions du pontificat de François — qu’il s’agisse de ses positions sur le climat, l’accueil des migrants, ou l’ouverture aux périphéries sociales. De l’autre, une génération de prêtres, de laïcs engagés et de théologiens progressistes, surtout dans les pays du Sud, voit dans cet engagement écologique une incarnation vivante de la foi chrétienne.

Un monde politique sous tension : nationalismes, climatoscepticisme et repli identitaire

Le contexte mondial ne joue pas en faveur de la perpétuation de l’héritage de François. Ces dernières années, on assiste à une montée des nationalismes identitaires dans de nombreuses régions : en Europe centrale, aux États-Unis, en Amérique latine, en Inde… Ces régimes ont souvent en commun une hostilité affichée envers les institutions multilatérales, un repli sur les intérêts nationaux, et un scepticisme plus ou moins assumé à l’égard du changement climatique.

Dans ce climat, la voix du pape François a parfois été perçue comme un contre-pouvoir moral gênant. Ses appels à la solidarité internationale, à l’accueil des réfugiés, ou à la régulation du marché mondial vont à contre-courant du discours dominant. Là où certains gouvernements refusent de participer à des mécanismes de solidarité climatique, ou remettent en question la légitimité des COP, François leur oppose un impératif universel : celui de la responsabilité commune.

Ce désalignement est devenu plus flagrant au fil du temps. Ainsi, dans des pays où les dirigeants se revendiquent pourtant chrétiens, les discours du pape ont été soit ignorés, soit critiqués pour leur supposé « gauchisme » déguisé en morale chrétienne. Certains évangélistes ou catholiques traditionalistes ont même publiquement accusé François de trahir les fondements de la foi en s’engageant sur des terrains qu’ils jugent « idéologiques ».

Le risque d’un retour en arrière

Avec la disparition du pape François, le risque est réel de voir ces tendances prendre le dessus. Le prochain conclave, chargé d’élire son successeur, sera décisif. La question climatique pourrait passer au second plan si un pape plus conservateur venait à être choisi — un pape soucieux de rétablir l’autorité doctrinale plutôt que de prolonger les efforts d’ouverture et d’engagement du pontificat précédent.

Ce scénario n’est pas hypothétique : plusieurs cardinaux influents, notamment dans les sphères européennes et nord-américaines, plaident déjà pour un « retour aux fondamentaux », une Église moins politisée et plus centrée sur les sacrements. La tentation d’un recentrage pourrait effacer des années de diplomatie verte, reléguant Laudato Si’ et Laudate Deum au rang de textes symboliques, mais orphelins de toute stratégie d’application.

Ne pas trahir l’héritage

Le pape François n’a pas été un simple spectateur du monde en feu : il a pris position, avec courage, constance et lucidité. Il a parlé quand d’autres se taisaient, il a bousculé les puissants, interpellé les croyants et tendu la main aux jeunes générations. Il a fait de l’écologie une question morale, une urgence spirituelle, un impératif politique. En cela, il a déplacé les lignes, réveillé des consciences, suscité des engagements.

Mais son message, aujourd’hui, vacille. Dans les sphères conservatrices de l’Église comme dans les cénacles climatosceptiques du pouvoir, nombreux sont ceux qui n’attendent qu’un relâchement pour enterrer, à peine né, ce souffle d’espérance. La tentation du retour à l’ordre, du confort doctrinal, du silence complice guette.

Il ne faut pas laisser faire. Car renoncer à l’héritage écologique de François, c’est laisser gagner l’indifférence. Si l’Église recule, si les politiques capitulent, si la société oublie, alors la prophétie de François restera lettre morte. Et avec elle, l’avenir de notre planète. Le temps n’est plus aux demi-mesures. Il est urgent d’agir, guidés par la sagesse et le courage que le pape François a incarnés tout au long de son pontificat.

François a laissé des semences. Son combat pourrait perdurer, à condition que chacun s’en empare. Car comme il le disait lui-même : « Le climat est un bien commun, de tous et pour tous ». Si nous échouons à le protéger, c’est notre humanité que nous sacrifions.

LETTRE ENCYCLIQUE „LAUDATO SI’” DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS SUR LA SAUVEGARDE DE LA MAISON COMMUNE

(Extrait)

Mon prédécesseur Benoît XVI a renouvelé l’invitation à « éliminer les causes structurelles des dysfonctionnements de l’économie mondiale et à corriger les modèles de croissance qui semblent incapables de garantir le respect de l’environnement»

Ces apports des Papes recueillent la réflexion d’innombrables scientifiques, philosophes, théologiens et organisations sociales qui ont enrichi la pensée de l’Église sur ces questions. Mais nous ne pouvons pas ignorer qu’outre l’Église catholique, d’autres Églises et Communautés chrétiennes – comme aussi d’autres religions – ont nourri une grande préoccupation et une précieuse réflexion sur ces thèmes qui nous préoccupent tous.

Le Patriarche Bartholomée s’est référé particulièrement à la nécessité de se repentir, chacun, de ses propres façons de porter préjudice à la planète, parce que « dans la mesure où tous nous causons de petits préjudices écologiques », nous sommes appelés à reconnaître « notre contribution – petite ou grande – à la défiguration et à la destruction de la création ».

Je ne veux pas poursuivre cette Encyclique sans recourir à un beau modèle capable de nous motiver. J’ai pris son nom comme guide et inspiration au moment de mon élection en tant qu’Évêque de Rome. Je crois que François est l’exemple par excellence de la protection de ce qui est faible et d’une écologie intégrale, vécue avec joie et authenticité. C’est le saint patron de tous ceux qui étudient et travaillent autour de l’écologie, aimé aussi par beaucoup de personnes qui ne sont pas chrétiennes.

LA RACINE HUMAINE DE LA CRISE ECOLOGIQUE

- Il ne sert à rien de décrire les symptômes de la crise écologique, si nous n’en reconnaissons pas la racine humaine. Il y a une manière de comprendre la vie et l’activité humaine qui a dévié et qui contredit la réalité jusqu’à lui nuire. Pourquoi ne pouvons-nous pas nous arrêter pour y penser ? Dans cette réflexion, je propose que nous nous concentrions sur le paradigme technocratique dominant ainsi que sur la place de l’être humain et de son action dans le monde

- ÉDUCATION POUR L’ALLIANCE ENTRE L’HUMANITÉ ET L’ENVIRONNEMENT

- La conscience de la gravité de la crise culturelle et écologique doit se traduire par de nouvelles habitudes. Beaucoup savent que le progrès actuel, tout comme la simple accumulation d’objets ou de plaisirs, ne suffit pas à donner un sens ni de la joie au coeur humain, mais ils ne se

sentent pas capables de renoncer à ce que le marché leur offre. Dans les pays qui devraient réaliser les plus grands changements d’habitudes de consommation, les jeunes ont une nouvelle sensibilité écologique et un esprit généreux, et certains d’entre eux luttent admirablement pour la défense de l’environnement ; mais ils ont grandi dans un contexte de très grande consommation et de bien-être qui rend difficile le développement d’autres habitudes. C’est pourquoi nous sommes devant un défi éducatif.

- L’éducation environnementale a progressivement élargi le champ de ses objectifs. Si au commencement elle était très axée sur l’information scientifique ainsi que sur la sensibilisation et la prévention de risques environnementaux, à présent cette éducation tend à inclure une critique des “mythes” de la modernité (individualisme, progrès indéfini, concurrence, consumérisme, marché sans règles), fondés sur la raison instrumentale ; elle tend également à s’étendre aux différents niveaux de l’équilibre écologique : au niveau interne avec soi-même, au niveau solidaire avec les autres, au niveau naturel avec tous les êtres vivants, au niveau spirituel avec Dieu.

L’éducation environnementale devrait nous disposer à faire ce saut vers le Mystère, à partir duquel une éthique écologique acquiert son sens le plus profond. Par ailleurs, des éducateurs sont capables de repenser les itinéraires pédagogiques d’une éthique écologique, de manière à faire grandir effectivement dans la solidarité, dans la responsabilité et dans la protection fondée sur la compassion.

- Cependant, cette éducation ayant pour vocation de créer une “citoyenneté écologique” se limite parfois à informer, et ne réussit pas à développer des habitudes. L’existence de lois et de normes n’est pas suffisante à long terme pour limiter les mauvais comportements, même si un contrôle effectif existe. Pour que la norme juridique produise des effets importants et durables, il est nécessaire que la plupart des membres de la société l’aient acceptée grâce à des motivations appropriées, et réagissent à partir d’un changement personnel. C’est seulement en cultivant de solides vertus que le don de soi dans un engagement écologique est possible. Si une personne a l’habitude de se couvrir un peu au lieu d’allumer le chauffage, alors que sa situation économique lui permettrait de consommer et de dépenser plus, cela suppose qu’elle a intégré des convictions et des sentiments favorables à la préservation de l’environnement. Accomplir le devoir de sauvegarder la création par de petites actions quotidiennes est très noble, et il est merveilleux que l’éducation soit capable de les susciter jusqu’à en faire un style de vie. L’éducation à la responsabilité environnementale peut encourager divers comportements qui ont une incidence directe et importante sur la préservation de l’environnement tels que : éviter l’usage de matière plastique et de papier, réduire la consommation d’eau, trier les déchets, cuisiner seulement ce que l’on pourra raisonnablement manger, traiter avec attention les autres êtres vivants, utiliser les transports publics ou partager le même véhicule entre plusieurs personnes, planter des arbres, éteindre les lumières inutiles. Tout cela fait partie d’une créativité généreuse et digne, qui révèle le meilleur de l’être humain. Le fait de réutiliser quelque chose au lieu de le jeter rapidement, parce qu’on est animé par de profondes motivations, peut être un acte d’amour exprimant notre dignité.

VIII. LA REINE DE TOUTE LA CRÉATION

- Marie, la Mère qui a pris soin de Jésus, prend soin désormais de ce monde blessé, avec affection et douleur maternelles. Comme, le coeur transpercé, elle a pleuré la mort de Jésus, maintenant elle compatit à la souffrance des pauvres crucifiés et des créatures de ce monde saccagées par le pouvoir humain. Totalement transfigurée, elle vit avec Jésus, et toutes les créatures chantent sa beauté. Elle est la Femme « enveloppée de soleil, la lune est sous ses pieds, et douze étoiles couronnent sa tête » (Ap 12, 1). Élevée au ciel, elle est Mère et Reine de toute la création. Dans son corps glorifié, avec le Christ ressuscité, une partie de la création a atteint toute la plénitude de sa propre beauté. Non seulement elle garde dans son coeur toute la vie de Jésus qu’elle conservait fidèlement, mais elle comprend aussi maintenant le sens de toutes choses. C’est pourquoi, nous pouvons lui demander de nous aider à regarder ce monde avec des yeux plus avisés.

- A côté d’elle, dans la Sainte Famille de Nazareth, se détache la figure de saint Joseph. Il a pris soin de Marie et de Jésus ; il les a défendus par son travail et par sa généreuse présence, et il les a libérés de la violence des injustes en les conduisant en Égypte. Dans l’Évangile, il apparaît comme un homme juste, travailleur, fort. Mais de sa figure, émane aussi une grande tendresse, qui n’est pas le propre des faibles, mais le propre de ceux qui sont vraiment forts, attentifs à la réalité pour aimer et pour servir humblement. Voilà pourquoi il a été déclaré protecteur de l’Église universelle. Il peut aussi nous enseigner à protéger, il peut nous motiver à travailler avec générosité et tendresse pour prendre soin de ce monde que Dieu nous a confié.

L’éducation au goût et à l’alimentation au coeur des projets alimentaires territoriaux (PAT).

Notre système alimentaire au coeur des enjeux de la transition écologique.

Notre système alimentaire, de la production à la consommation de nos aliments, en passant par leur transport, leur transformation et leur commercialisation contribue au changement climatique. Ainsi, en France, l’alimentation représente près d’un quart de l’empreinte carbone. C’est le 3ème poste le plus émetteur de gaz à effet de serre, après le transport et le logement.

Les enjeux de la transition écologique sont majeurs et requièrent des changements de pratiques dans l’ensemble du système alimentaire, et notamment au niveau du secteur agricole et au stade de la consommation. De plus, aux enjeux environnementaux s’ajoutent des objectifs de santé et de justice sociale. Concrètement, pour que notre alimentation soit durable2, nous avons de nombreux défis à relever parmi lesquels permettre à chacun d’accéder à une alimentation suffisante en quantité et en qualité, mieux rémunérer les producteurs, manger moins mais mieux, arrêter de gaspiller, réduire la part des protéines animales dans nos assiettes, manger de saison, local et en circuit court, réduire les emballages, …

Il s’agit bien de transformer nos pratiques de consommation et d’alimentation et de redonner toute sa valeur à notre alimentation, nous sommes là au coeur des enjeux des PAT.

Des aliments et des hommes dans les territoires.

Les PAT ont pour objectif de relocaliser l’agriculture et l’alimentation dans les territoires et sont en cela de formidables outils au service de la transition écologique.

Les PAT ont pour objectif de relocaliser l’agriculture et l’alimentation dans les territoires et sont en cela de formidables outils au service de la transition écologique.

Dans une approche systémique, ils rassemblent des acteurs très divers et cette pluralité est une opportunité pour que les transformations des territoires soient profondes et durables. Produire (et distribuer !) une offre alimentaire de qualité ne suffit pas si elle ne rencontre pas un consommateur avec des besoins correspondants et qui soit en capacité de se la procurer et d’en apprécier sa valeur. Ainsi, un producteur ne pourra pas écouler ses choux d’hiver si le consommateur ne veut manger que des tomates et n’est pas éduqué à l’appréciation des choux. De même, un consommateur avec des exigences gustatives, nutritionnelles ou de durabilité qui ne rencontre pas, sur son territoire, une offre qui réponde à ses attentes, pourra se procurer des aliments qui ont parcouru de longues distances et qui ne contribuent pas au soutien des filières locales. Un des défis des PAT est donc de développer une agriculture et des modes de consommation qui « se rencontrent ».

Pour réussir la transition écologique, nos modes de production et de consommation doivent se transformer.

Cela implique des changements de pratiques pour tous les acteurs, des producteurs aux consommateurs, en passant par les acteurs de la transformation et de la distribution. C’est ici que l’éducation au goût et à l’alimentation a toute sa place. En facilitant et en accélérant les changements de pratiques de tous les mangeurs, elle favorise la rencontre de l’offre et de la demande, sur un territoire.

L’éducation au goût et à l’alimentation comme accélérateur de changements.

Faire évoluer à la fois l’offre alimentaire et, en même temps, la demande des consommateurs ne se décrète pas. L’exemple de l’introduction parfois laborieuse des repas végétariens en restauration scolaire montre qu’il ne suffit pas d’adopter une mesure, pourtant vertueuse et nécessaire, pour faire évoluer les pratiques. Les collectivités qui réussissent l’introduction des plats végétariens ont en général décliné une approche sensorielle à tous les niveaux et auprès de toutes les parties prenantes : qualité de l’offre travaillée à partir de produits de qualité, formation des agents de restauration et des animateurs à une approche sensorielle leur permettant de valoriser le contenu de l’assiette, éducation au goût des convives pour ouvrir leur curiosité et renforcer leurs compétences de goûteurs.

L’Association Nationale pour l’Education au Goût des Jeunes

✒️

La découverte de la Via Transilvanica, un nouveau sentier de 1 400 km à travers la Roumanie

Un reportage honnète, sérieux et très complet pour une visite originale et réellement durable en Roumanie, évidemment loin des sentiers battus. Pour les amoureux du vrai, du beau, de l’authentique. Un nouveau sentier s’étend au-delà du kitsch vampire de Transylvanie pour explorer un pays d’églises peintes et de villages incroyablement pittoresques, écrit Andrew Eames, pour le Magazine Wanderlust, leader au Royaume-Uni, sillonnant les routes les moins fréquentées depuis 1993. Une publication alliant harmonieusement faune, activités et culture. Avec la diffusion moyenne la plus élevée, tant en version papier qu’en version numérique. Un pionnier dans la couverture des voyages authentiques, responsables et durables.

Viscri connu pour son église fortifiée du XIIè siècle par les Szeklers, un peuple qui descendrait des Huns.

La Transylvanie est depuis longtemps un lieu à part. C’est un paysage intemporel où le transport se fait souvent en charrette à cheval, les récoltes à la faux, la cuisine maison et les bergers qui veillent encore sur leurs troupeaux la nuit. Mais demandez à la plupart des non-Roumans dans la rue s’ils en ont entendu parler et la réponse sera probablement oui, suivie de la question : « Mais est-ce réel ou imaginaire ? »

Le profil quasi mythique de cette « terre entre les forêts » préservée, plus vaste que l’Autriche et peuplée d’ours et de loups, la rend véritablement unique sur la carte. Rares sont ceux qui savent précisément où elle se situe, ni même à quel pays elle appartient ; tout ce qu’ils savent, c’est qu’elle regorge de monstres. Cela est dû en grande partie au succès du roman de Bram Stoker de la fin du XIXe siècle, Dracula – dont le comte éponyme est originaire de cette région –, mais aussi à l’histoire mouvementée de la région.

La Transylvanie faisait autrefois partie de l’empire austro-hongrois, bien qu’elle soit aujourd’hui entièrement située à l’intérieur des frontières de la Roumanie . Pourtant, sous le vaste territoire roumain, subsistent des villages magyarophones, des colonies roms et des « villages saxons » initialement peuplés de germanophones. C’est un puissant mélange de cultures et de mythes.

Voyage, voyage…

✒️

BASF, Solvay, Arkema, TotalEnergies… les dix usines qui émettent le plus de PFAS en France

PFAS au mur. Dans un rapport publié mardi, l’ONG Générations futures révèle l’identité des plus gros émetteurs de ces «polluants éternels» en France. Vert dresse une liste des dix plus mauvais élèves.

02/04/2025 Par Zoé Moreau

TotalEnergies, Solvay ou encore BASF… On connait désormais le nom des plus gros émetteurs de «polluants éternels», ces molécules toxiques ultra-persistantes dans l’environnement et le corps humain, que l’on appelle aussi PFAS. Dans un rapport publié mardi 1er avril, l’ONG Générations futures – qui lutte contre les pesticides et autres produits chimiques – dresse une liste exhaustive des sites concernés par la pollution aux PFAS en France.

Ce rapport, qui repose sur des données publiques récoltées par les autorités depuis 2023 – date à laquelle l’État a pris un arrêté exigeant de certaines usines susceptibles d’utiliser des PFAS de mener une campagne d’analyse dans leurs rejets aqueux –, révèle que 1 599 établissements sont concernés (59% du nombre total d’usines impliquées dans la campagne de mesure). Il montre surtout que 5,4% des usines sont responsables de plus de 99% des émissions de PFAS du pays.

Et les inclassables…

Et les inclassables…

Quelques usines, chanceuses, ont échappé au classement. Comme celle de TotalEnergies, à Gonfreville-l’Orcher, en Normandie. Ou bien celles de Chemours, à Villers-Saint-Paul, dans les Hauts-de-France et d’Ovako, à Redon, en Bretagne. Ces deux dernières auraient peut-être figuré dans le classement, si elles avaient fourni les mesures de leurs flux de PFAS, et pas uniquement la concentration – très importante, au demeurant – de leurs rejets en grammes par litre.

Générations futures alerte : ces analyses portent sur une liste de substances restreintes, et donc, elles risquent de sous-estimer les émissions de PFAS. Certaines substances telles que le «6:2 FTS» ou le TFA, qui figurent parmi les responsables de la majorité des rejets, n’ont pas été recherchées de manière systématique par les industriels. Et, pour certaines d’entre elles, il n’existe pas encore de méthode d’analyse permettant de les identifier… L’ONG espère malgré tout que ces données «accablantes» seront le point de départ de mesures «qui s’imposent» de réduction de rejets à la source.

✒️

Énergies renouvelables et flexibilité : le duo gagnant de l’électricité de demain ?

Face à une électrification croissante et un mix énergétique intégrant de plus en plus d’énergies renouvelables, la flexibilité électrique s’impose comme une solution indispensable. Mais comment fonctionne-t-elle ? Quel rôle pour le consommateur ? Décryptage d’un enjeu stratégique qui fait l’objet d’un nouvel avis de l’ADEME, s’appuyant sur ses scénarios prospectifs.

Préparer un futur électrique et décarboné

Préparer un futur électrique et décarboné

L’électrification est l’un des principaux leviers pour décarboner notre économie : on prévoit 18 millions de véhicules électriques et 11,5 millions de pompes à chaleur en France d’ici 2035. « Nous allons avoir besoin de beaucoup plus d’électricité avec l’essor des véhicules électriques, l’électrification du chauffage et la transition industrielle vers des procédés moins carbonés » explique Pierre Sacher, ingénieur spécialisé sur le stockage de l’énergie à l’ADEME. Cette augmentation de la demande s’accompagne de la montée en puissance des énergies renouvelables, par nature intermittentes. « En 2050, la production issue des énergies comme l’éolien et le photovoltaïque occupera une place très importante dans le mix électrique » indique-t-il. Or, contrairement aux centrales nucléaires ou thermiques fossiles, qui peuvent être pilotées pour répondre aux besoins, « les énergies renouvelables produisent quand il y a du vent ou du soleil, ce qui rend leur maîtrise plus difficile » souligne Stéfan Louillat, responsable du service électricité renouvelable et réseaux à l’ADEME. Alors, comment assurer l’équilibre entre l’offre et la demande ? Réponse : en développant la flexibilité du système électrique.

Qu’est-ce que la flexibilité électrique ?

Cette approche repose sur la capacité à adapter la consommation d’électricité en fonction des fluctuations de l’offre et de la demande. « On peut voir ça comme une danse où il faut toujours être en synchronisation parfaite avec la musique » illustre Stéfan Louillat. Autrement dit, il s’agit de consommer moins et mieux. « Certaines industries ou entreprises acceptent de réduire temporairement leur consommation lors des pics de demande » poursuit Stéfan. Les particuliers sont aussi invités à décaler certains usages pour éviter les périodes de tension ou pour profiter des pics de production d’électricité renouvelable. On voit également se développer la recharge intelligente, qui consiste à charger son véhicule pendant les heures creuses afin de profiter d’un tarif plus avantageux sans accentuer le pic de consommation du soir, ou encore le Vehicule-to-Grid qui permet de décharger les véhicules dans le réseau lorsque la demande est supérieure à l’offre.

L’électricité de demain

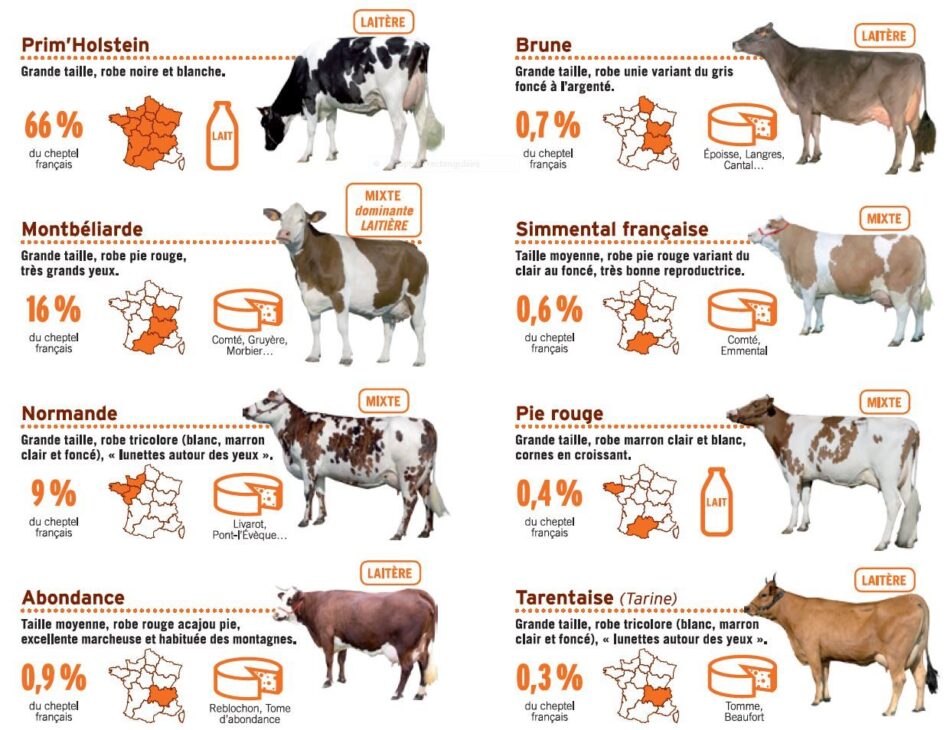

Vaches à lait, vaches à viande : ce qu’il faudrait changer pour notre santé et notre environnement

Changer l’alimentation des vaches, privilégier certaines races plus que d’autres, revaloriser le pâturage, consommer moins de bœuf, mais manger des viandes plus diverses… Les marges de progression sont nombreuses.

Depuis quelques années, les excès de consommation de viande sont montrés du doigt du fait de leurs impacts sur la santé et l’environnement. Dans une moindre mesure, c’est aussi le cas des produits laitiers comme les fromages. Pour faire face à ces enjeux environnementaux et sanitaires, mais aussi pour accroître notre souveraineté alimentaire, que nous disent les études scientifiques ? Comment peuvent-elles nous aider à réorganiser l’élevage pour le rendre plus durable, du champ jusqu’à l’assiette ?

Depuis quelques années, les excès de consommation de viande sont montrés du doigt du fait de leurs impacts sur la santé et l’environnement. Dans une moindre mesure, c’est aussi le cas des produits laitiers comme les fromages. Pour faire face à ces enjeux environnementaux et sanitaires, mais aussi pour accroître notre souveraineté alimentaire, que nous disent les études scientifiques ? Comment peuvent-elles nous aider à réorganiser l’élevage pour le rendre plus durable, du champ jusqu’à l’assiette ?

Réduire notre consommation pour la planète et notre santé

Commençons par un état des lieux, en France, notre apport en protéines provient pour deux tiers des produits animaux et pour un tiers des produits végétaux. Il est en moyenne excédentaire d’au moins 20 % par rapport aux recommandations. Les bovins fournissent enfin la moitié de notre consommation de protéines animales sous forme de viandes et de laitages, le reste provenant surtout des porcs et volailles et très secondairement des brebis et chèvres.

Les recherches convergent vers une réduction nécessaire de moitié en moyenne de la consommation de viande, principalement du fait de l’augmentation de risques de cancers. Nous devrions également, d’après l’état des connaissances scientifiques, réduire notre consommation de produits laitiers mais dans une moindre mesure.

Les recherches convergent vers une réduction nécessaire de moitié en moyenne de la consommation de viande, principalement du fait de l’augmentation de risques de cancers. Nous devrions également, d’après l’état des connaissances scientifiques, réduire notre consommation de produits laitiers mais dans une moindre mesure.

Ces réductions sont aussi encouragées par l’actuel plan national nutrition santé. Il est maintenant montré par des études épidémiologiques et des modélisations que de tels changements dans la composition de notre assiette auraient des effets bénéfiques sur notre santé (réduction du risque de maladies chroniques). Cela permettrait aussi de réduire l’impact environnemental de notre alimentation avec moins d’émissions de gaz à effet de serre, de méthane notamment qui constitue 40 % des émissions de l’agriculture, mais aussi moins de nitrates dans l’eau et d’ammoniac dans l’air. Lire l’article

Ces réductions sont aussi encouragées par l’actuel plan national nutrition santé. Il est maintenant montré par des études épidémiologiques et des modélisations que de tels changements dans la composition de notre assiette auraient des effets bénéfiques sur notre santé (réduction du risque de maladies chroniques). Cela permettrait aussi de réduire l’impact environnemental de notre alimentation avec moins d’émissions de gaz à effet de serre, de méthane notamment qui constitue 40 % des émissions de l’agriculture, mais aussi moins de nitrates dans l’eau et d’ammoniac dans l’air. Lire l’article

✒️

Dico du lait ; Toutes les définitions dans la thématique „Élevage laitier”

L’éleveur, ses vaches, sa ferme… Retrouvez plus de 300 définitions dans l’ABCdaire, concernant l’élevage laitier.

La vache est un herbivore mais aussi un ruminant. Elle a besoin de grosses quantités de fibres pour que son système digestif fonctionne bien. Elle ingère en moyenne 54 kg de nourriture par jour et boit 60 à 100 litres d’eau. Son alimentation – composée à 90 % de végétaux – varie selon le climat, la saison, la zone géographique (plaine ou montagne) et les cultures disponibles dans la région. Au pâturage, les vaches mangent de l’herbe. À l’étable, elles consomment essentiellement des fourrages conservés (ensilage de maïs, d’herbe ou foin) complétés par des aliments concentrés nécessaires à l’équilibre de sa ration. Il s’agit essentiellement de céréales (blé, orge, maïs…), d’oléo-protéagineux (tourteaux de soja, colza, pois, féverole, lupin, lin, etc.), ou encore de pulpes de betteraves, drèches de brasserie ou de distillerie (produits issus de la distillation). Pour équilibrer son alimentation et éviter tout risque de carence, des vitamines, des minéraux (calcium, phosphore, potassium, magnésium, sodium) et des oligo-éléments sont ajoutés à la ration au pré comme à l’étable. En France, plus de 90 % de ce que mangent les vaches est produit sur l’exploitation où sont élevés les animaux.

AOP ; Appellation d’Origine Protégée

Signe officiel de qualité, l’AOP garantit au consommateur que toutes les étapes de production ont lieu dans l’aire géographique définie selon un savoir-faire traditionnel et reconnu. C’est un signe européen qui protège le nom du produit dans toute l’Union Européenne. Chaque AOP est définie par un décret d’appellation, qui porte sur : la dénomination, la zone de production, les conditions de production du lait, la transformation et les conditions d’affinage ainsi que les modalités de contrôle et d’agrément du produit. En France, on compte 50 AOP laitières dont :

Signe officiel de qualité, l’AOP garantit au consommateur que toutes les étapes de production ont lieu dans l’aire géographique définie selon un savoir-faire traditionnel et reconnu. C’est un signe européen qui protège le nom du produit dans toute l’Union Européenne. Chaque AOP est définie par un décret d’appellation, qui porte sur : la dénomination, la zone de production, les conditions de production du lait, la transformation et les conditions d’affinage ainsi que les modalités de contrôle et d’agrément du produit. En France, on compte 50 AOP laitières dont :

- 45 fromages (beaufort, bleu d’Auvergne, brie de Meaux, camembert de Normandie, cantal, comté, époisses, fourme d’Ambert, laguiole, maroilles, munster, reblochon, salers…) ;

- 3 beurres (Charentes-Poitou, Isigny, Bresse) ;

- 2 crèmes fraîches (Isigny, Bresse).

Gaz à effet de serre ; GES

Ces gaz retiennent sur terre une partie de la chaleur reçue du soleil qui, autrement, se dissiperait au-delà de notre globe. La présence de GES est nécessaire à la vie. Près des ¾ sont tout simplement de l’eau sous différentes formes (y compris les nuages). Le quart restant est composé essentiellement de gaz carbonique (CO2) et d’une multitude d’autres gaz dont le méthane (CH4) et le protoxyde d’azote (N2O). C’est l’augmentation des GES générés par l’homme (CO2, CH4 et N2O notamment) qui est en partie responsable du réchauffement climatique. Au niveau mondial, l’élevage laitier contribue pour 2,7 % environ des émissions de GES (chiffre comparable au niveau français).

PAC ; Politique Agricole Commune

La politique agricole commune (PAC) a été créée en 1957 (traité de Rome) et mise en place en 1962 avec pour objectifs : d’accroître la productivité de l’agriculture ; d’assurer un niveau de vie équitable à la population agricole ; de stabiliser les marchés ; de garantir la sécurité des approvisionnements ; d’assurer des prix raisonnables aux consommateurs.

Depuis, diverses réformes ont eu lieu. S’y sont ajoutés notamment les principes de : respect de l’environnement ; sécurité sanitaire ; développement rural ; aménagement du territoire…

Assorti d’un budget spécifique, la PAC accompagne l’agriculture et les agriculteurs à répondre à ces nouveaux défis. Dico du lait

✒️

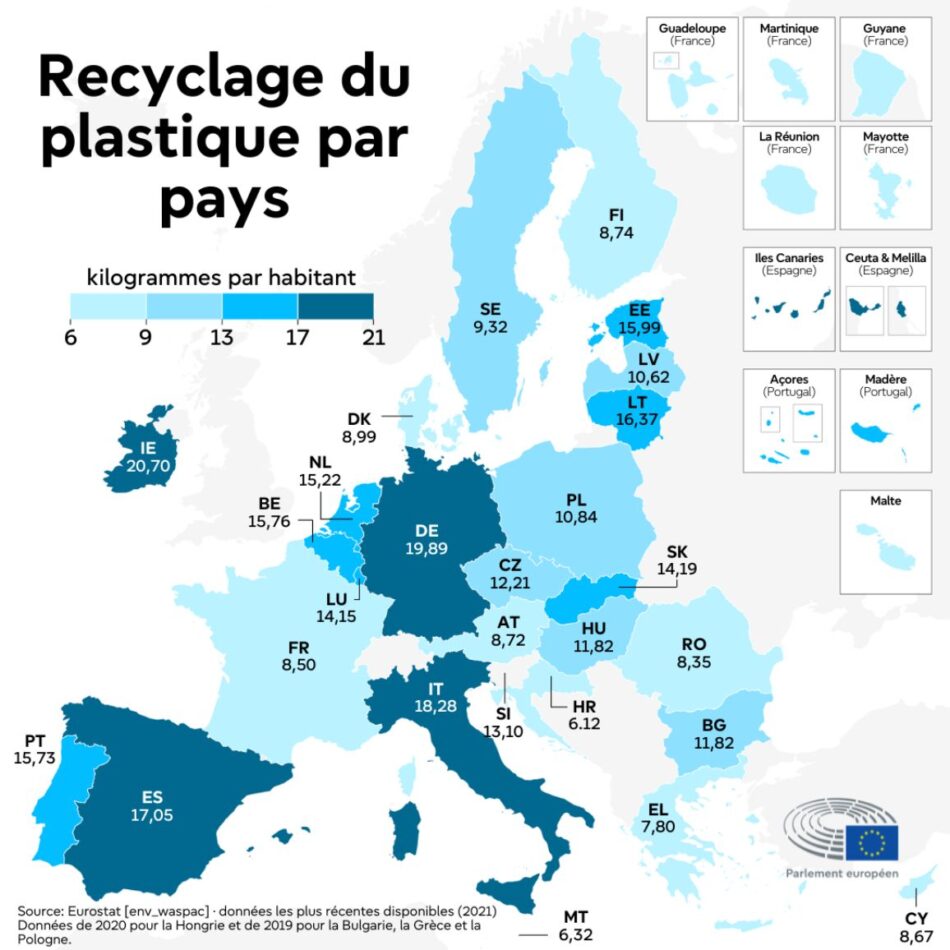

Déchets plastiques et recyclage dans l’UE : faits et chiffres (infographie)

Si les pays de l’UE recyclent davantage de déchets plastiques, ils en produisent aussi davantage.

Chaque habitant de l’UE a produit en moyenne 36,1 kilos de déchets d’emballages plastiques en 2021. Le volume de déchets d’emballages plastiques générés par habitant a augmenté d’environ 29 % (+8,1 kilos par personne) entre 2010 et 2021.

Le total des déchets plastiques produits dans l’UE en 2021 s’élève à 16,13 millions de tonnes. En moyenne, 6,56 millions de tonnes de déchets plastiques ont été recyclés.

Traitement des déchets plastiques en Europe

En Europe, le moyen le plus utilisé pour éliminer les déchets plastiques est la récupération d’énergie, c’est-à-dire la transformation des déchets plastiques en chaleur, en électricité ou en combustible utilisable, par incinération ou par d’autres procédés. Le recyclage est la deuxième méthode la plus utilisée pour traiter les déchets plastiques.

La moitié des déchets plastique collectés en vue d’être recyclés sont exportés afin d’être traités hors de l’Union européenne. Les raisons de ces exportations sont le manque de capacité, de technologie et de ressources financières pour que ces déchets puissent être traités localement. Les exportations de tous types de déchets de l’UE vers les pays tiers ont atteint 33 millions de tonnes en 2021. La majorité des déchets est constituée de déchets métalliques ferreux et non ferreux ainsi que de déchets en papier, en plastique, de textiles et de verre. Ces derniers sont principalement destinés à la Turquie, à l’Inde et à l’Égypte.

Auparavant, une grande part des déchets plastiques était envoyée vers la Chine, mais les récentes restrictions sur les importations de déchets plastiques par le pays seront susceptibles de réduire les exportations de l’UE. Cela risque d’augmenter la quantité de déchets plastiques incinérés et mis en décharge en Europe. Entretemps, l’UE tente de trouver des moyens respectueux du climat pour gérer ses déchets plastiques.

Auparavant, une grande part des déchets plastiques était envoyée vers la Chine, mais les récentes restrictions sur les importations de déchets plastiques par le pays seront susceptibles de réduire les exportations de l’UE. Cela risque d’augmenter la quantité de déchets plastiques incinérés et mis en décharge en Europe. Entretemps, l’UE tente de trouver des moyens respectueux du climat pour gérer ses déchets plastiques.

La part relativement faible de plastiques recyclés dans l’Union européenne représente une lourde perte pour l’économie ainsi que pour l’environnement.

Environ 22 millions de tonnes de plastique se sont retrouvées dans les sols, les rivières et les océans en 2019, et les fuites de plastique devraient doubler d’ici 2060.

En 2019, les plastiques ont généré 1,8 milliard de tonnes d’émissions de gaz à effet de serre (GES), soit 3,4 % des émissions mondiales, 90 % de ces émissions provenant de leur production et de leur transformation à partir de combustibles fossiles. D’ici 2060, les émissions issues du cycle de vie des plastiques devraient plus que doubler, pour atteindre 4,3 milliards de tonnes d’émissions de GES. Pour en savoir plus

✒️

Déchets plastiques : quand l’économie circulaire européenne tourne à vide

27 avril 2023 – Nico Schmidt/Wojciech Cieśla

À propos de Déchets plastiques : L’Europe est totalement accroc au plastique. Peu cher, il se trouve dans nos cartons de lait, nos tubes de dentifrice, nos océans, nos champs, nos ruisseaux.

- Pourquoi l’UE échoue t-elle à contrôler la production et le traitement de ces déchets?

Les engagements de l’UE concernant la gestion des plastiques usagers ne sont pas respectés. Les États membres continuent d’envoyer leurs déchets au bout du monde, de les enfouir ou de les incinérer. Parallèlement, en coulisse, l’industrie plastique freine toute initiative allant dans le bon sens.

Pendant des années, Kenneth Bruvik s’est donné pour mission de collecter les déchets plastiques le long de la côte ouest norvégienne. Par un matin frais d’avril, les pieds bien ancrés sur une petite plage près de Bergen, il se souvient de la première fois où il est venu. «J’ai pleuré», se souvient-il. Il reste marqué par les tonnes de déchets, des bouteilles d’eau, des sacs plastiques, et d’autres emballages à usage unique entassés sur les rochers. La plage scintillait de mille paillettes, en y regardant de plus près il s’agissait de particules de plastiques : les déchets se disloquaient avec le temps, avec le ressac.

Tous ces détritus qui ruinaient ce petit morceau de Norvège n’avaient pas été produits par ses habitants, ironiquement. Dans ce pays, le traitement des déchets plastiques fonctionne très bien… mais cela importe peu quand le reste du Monde continue à polluer de façon indécente. Sur la petite plage, c’est un vrai tour du monde : des déchets viennent d’Asie, d’Amérique du Nord. Mais la majeure partie des emballages sont européens. „Ce message s’adresse aux fabricants de ces bouteilles plastiques : arrêtez tout !”, a fourni Kenneth Bruvik, au beau milieu d’une pile de bouteilles en charpie.

Kenneth Bruvik collecte des déchets plastiques le long de la côte norvégienne, près de Bergen.

Kenneth Bruvik collecte des déchets plastiques le long de la côte norvégienne, près de Bergen.

À quelques milliers de kilomètres de là, au nord d’Athènes, des employés s’attèlent à ouvrir des conteneurs remplis de détritus. Ils travaillent dans un centre de valorisation des déchets. À l’intérieur, le contenu des poubelles jaunes stocke il ya trois ans en Allemagne. Après avoir été envoyé en Turquie pour y être recyclé, cet amas de déchets se retrouve en Grèce. Trente-sept conteneurs qui sont restés coincés à quai sur le port du Pirée depuis la fin 2021, quand la Turquie n’a pas réussi à les envoyer au Vietnam. «Il s’agit d’ordures impossibles à recycler», explique Yannis Polychronopoulos, qui dirige la société chargée d’ouvrir et vider les conteneurs.

Derrière cette impasse qui se terminera par un dépôt en décharge, c’est l’échec de l’Europe dans sa gestion des déchets plastiques que l’on devine. Sur le continent, les mers et les côtes sont jonchées de détritus, les décharges illégales sont pléthoriques, les sites de dépôts ne sont pas sécurisés et les usines d’incinération se multiplient. À Bruxelles comme dans les salles de réunion des industriels, on se vante, on multiplie les déclarations sur le recyclage ou la réutilisation des déchets. Investigate Europe a enquêté et montre que les promesses des États européens pour la gestion du plastique sonnent creuses et que son économie tourne circulairement dans le vide.

Une gestion des déchets pas si circulaire

Pots de yaourt, briques de lait, bouteilles de shampoings, tubes de dentifrice… chaque année, un moyen produit européen environ 35 kilos de déchets par an. Et cette tendance va en s’accroissant. Selon les chiffres de l’OCDE, la consommation de plastiques pourrait tripler d’ici 2060. Contrairement à ce que beaucoup pourraient imaginer, la grande majorité des emballages ne sont pas recyclés. Au lieu de ça, ils remplissent les décharges et finissent dans des incinérateurs potentiellement toxiques. On estime que seuls 40 % des emballages plastiques produits en Europe sont effectivement recyclés.

« Il faut vraiment en finir avec cette illusion que tous ces déchets sont recyclés », estime Nusa Urbancic, directrice de campagne de la Fondation internationale Changing Markets. « Le fait de savoir qu’un emballage sera recyclé ou qu’il finira dans une décharge ou un incinérateur produit un sentiment différent chez les consommateurs ». Un lobby puissant

✒️

Trente années d’un mangeur de pâtes contrarié, et un jour „Hutton”, une histoire de 30 ans, pour le meilleur de la coquillette d’une enfance recouvrée.

A Satu-Mare, l’hôtel Aurora est extrêmement bien situé. Au coin de la grande place Libertatii, toute la zone est piétonne au point que malgré les bagages, pas possible de prendre 5 minutes pour les décharger au pied des escaliers devant la réception. La police locale est là, les caméras veillent et la police débarque sans même vous laisser le temps souffler. Pour le personnel de la réception aucun problème, on ne peut pas décharger devant la réception ! Pas de bagagiste, pas de chariot proposé, et bien mauvais point dès l’arrivée pour cette ville qui paraissait plutôt gentillette et accueillante.

Après avoir pris possession de la chambre, et notre passage au siège de la police locale où nous aurons droit qu’à un avertissement verbal, un peu de marche fait du bien. Comme à mon habitude, direction le marché ou les supermarchés locaux. Et là sans grande conviction je rentre dans le supermarché Unicarm. Une espèce de bazar local dans lequel je me demande quelles marques internationales connues de moi vont être présentes sur les linéaires. Oui, c’est bien ce que je pensais, pas de quoi casser 3 pattes à un canard !

Puis, au détour d’un rayon avant de sortir, je tombe sur une marque de pâtes jamais rencontrée à ce jour et des paquets de coquillettes. Surpris, interrogatif, circonspect, moi qui ne trouve pas de coquillettes depuis 97 en Roumanie, la pâte emblématique de l’enfance que toute famille française à dans ses placards si elle a ou a eu des mômes en bas âge et pas que !

Ainsi, me voilà à soupeser le paquet, à le retourner, à lire attentivement l’étiquette et temps de cuisson, de ce qu’ici on appelle „Melcisori” aux œufs. Tout me semble correspondre à la pâte vernaculaire lancée en 1950 par une marque au nom italien, mais de Lyon et dont il m’arrivait de rapporter dans mes valises quelques kilos de temps à autre.

Ainsi, me voilà à soupeser le paquet, à le retourner, à lire attentivement l’étiquette et temps de cuisson, de ce qu’ici on appelle „Melcisori” aux œufs. Tout me semble correspondre à la pâte vernaculaire lancée en 1950 par une marque au nom italien, mais de Lyon et dont il m’arrivait de rapporter dans mes valises quelques kilos de temps à autre.

Ainsi, après avoir observé que le prix était plutôt équivalent à celui de la pâte vendue en France, la décision est prise, il y aura 20 kg de pâtes „Melcisori” dans le coffre de la voiture pour mon stock à Bucarest.

Ainsi, après avoir observé que le prix était plutôt équivalent à celui de la pâte vendue en France, la décision est prise, il y aura 20 kg de pâtes „Melcisori” dans le coffre de la voiture pour mon stock à Bucarest.

Autant vous dire, que dès le premier soir de mon arrivée à la maison, j’ai testé la divine pâte ” Melcisori” au jambon blanc et au Comté. Et là, heureusement, délicieuse surprise au palais, la consistance, le goût, la tenue à la cuisson, tout y est. Le goût de l’enfance, l’umami de mes toutes jeunes années.

Voilà donc comment, Hutton, après quelques discutions par mail et téléphone, est devenu notre partenaire pour l’éducation au goût dans les écoles. Sachant également qu’Alain Alexanian notre parrain serait là en octobre, bien évidemment qu’avec plaisir il réalisera pour nous la recette traditionnelle, (voir la vidéo) chez notre partenaire Continental Hôtel. D’une pierre deux coups, une bonne idée pour montrer la créativité dans les hôtels du groupe et une nouveauté exclusive autant pour les menus enfants que pour de la vraie cuisine bistronomique qu’il est toujours bon de renouveler pour ses clients fidèles comme séduire une clientèle de passage qui retrouve toujours les mêmes classiques d’une cuisine d’assemblage.

Sachant également que cette pâte est aussi devenue régressive et noble dans les restaurants étoilés, notamment les bistrots „Ducasse” avec à la place du jambon, du foie gras ou de la truffe, parfois les deux accompagnés d’un Comté de 18 mois !

Les fameuses coquillettes interprétées par Alain Alexanian , la recette régressive de tous les petits français ! Coquillettes, jambon blanc, Comté ! Miam-miam ; De l’umami à l’état pur.

Aussi, cette année, après notre classe du goût dans une école de Satu-Mare, nous étions accompagnés du commercial de chez Hutton et exceptionnellement les enfants sont repartis avec des pâtes en plus des fruits secs des filières courtes Auchan. Puis direction l’usine à Botiz.

Ainsi, il y a plus de 30 ans, dans le nord-ouest de la Roumanie, à Botiz

Reçu chaleureusement par Monsieur Richard Hutton, ses filles et tout le staff nous voilà au siège historique de la légende Hutton.

Une ville de quelques milliers d’âmes seulement, située près de Satu Mare – une petite entreprise est née dans la maison parentale de la famille Hutton : la production de nouilles maison…

Au début, sur une superficie de seulement 50 mètres carrés, 5 personnes, tous membres de la famille Hutton, depuis deux générations, produisaient manuellement, chaque jour, environ 20-25 kg de nouilles sous 3 formes différentes, spécifiques à la région : losanges, feuilles et laști (nouilles larges/laște/laska). Leur commercialisation se faisait principalement dans la chaîne de magasins Alimentara, à peu près les seuls magasins spécialisés de l’époque.

C’est à cette époque qu’apparaissent les premières demandes de nouilles « de mariage » : de petites nouilles en forme de losange à ajouter à la soupe au poulet. Fabriquées selon des méthodes traditionnelles, elles contiennent tout ce qu’il ya de meilleur dans une pâte : de la farine de qualité et des œufs frais ; sans ajouter d’eau. Vous ne voulez pas mettre n’importe quoi sur la table pour vos invités… C’est un mariage d’enfants ! Et c’est ainsi que le nom est resté : « Wedding Noodles » (marque déposée de Hutton)

Au fil des années, dans le souci de faciliter le travail et d’augmenter la productivité, divers appareils d’assistance manuelle ont été fabriqués en interne, puis un mélangeur, une machine à laminer la pâte, un séchoir puis une nouvelle presse à pâte italienne ont été achetés.

À la fin des années 1990, lorsque, en raison de la demande croissante des clients, la production a atteint environ 1 000 kg par jour, la nécessité de passer à un autre niveau est devenue évidente. L’espace disponible dans la cour de la maison parentale n’était plus suffisant.

En mettant tout sur une seule carte, avec de grands efforts financiers pour l’époque, ils ont choisi d’acheter un terrain à la périphérie de Satu Mare et de commencer la construction d’une salle spacieuse et moderne.

En 2003, la production a commencé dans la nouvelle usine. Il s’agit d’un saut important : avec la nouvelle ligne, d’origine italienne, la capacité de production est augmentée à 3 500 kg par jour. La diversification de l’offre de produits a commencé, en lançant différents modèles de pâtes courtes telles que le couscous, les escargots, les tubes, les spirales, puis les pâtes moyennes, comme les nouilles.

La demande croissante provient du marché de Satu Mare, mais progressivement aussi des zones adjacentes, a conduit à la nécessité d’acheter de nouvelles machines pour augmenter à nouveau la capacité de production. Ainsi, en 2006, grâce à de nouveaux investissements en machines, en espaces de production et de stockage, la capacité a été triplée.

La demande croissante provient du marché de Satu Mare, mais progressivement aussi des zones adjacentes, a conduit à la nécessité d’acheter de nouvelles machines pour augmenter à nouveau la capacité de production. Ainsi, en 2006, grâce à de nouveaux investissements en machines, en espaces de production et de stockage, la capacité a été triplée.

Entre 2006 et 2012, des partenariats ont été noués avec diverses sociétés de distribution en Transylvanie, atteignant un total de 15 comtés. Progressivement, d’abord au niveau local, puis régional, les produits Hutton sont apparus dans les rayons des chaînes de magasins nationaux et internationaux.

En 2013, suite aux demandes des consommateurs de pâtes Hutton, mais aussi aux tendances du marché concernant les pâtes longues, en particulier les spaghettis, un nouveau hall de production a été construit et une ligne de fabrication de pointes, également italienne, a été achetée. (Tout cela a été possible grâce à des fonds européens, des fonds propres et des prêts bancaires).

Et en 2018, nous avons acquis deux autres lignes de fabrication, comment faire autrement que… italiennes.

Actuellement, grâce à une qualité constante, au sérieux et à la rapidité, au respect des engagements et surtout à la passion du travail bien fait, nous sommes devenus le plus grand producteur de pâtes de Transylvanie (avec un capital entièrement roumain) et parmi les 3 premiers en Roumanie.

Actuellement, grâce à une qualité constante, au sérieux et à la rapidité, au respect des engagements et surtout à la passion du travail bien fait, nous sommes devenus le plus grand producteur de pâtes de Transylvanie (avec un capital entièrement roumain) et parmi les 3 premiers en Roumanie.

Je fais ça depuis 30 ans ou plus…et l’histoire continue ! A Conclu Monsieur Richard Hutton

Merci la famille HUTTON.

Et nous espérons avoir de belles marques roumaines partenaires avec des produits de base qui permettent de réaliser de magnifiques recettes locales, classiques ou de la cuisine réinventée qui semble être à la mode chez les chefs de la nouvelle génération en quête d’étoiles rouges.

La gamme est tellement variée en pâtes longues, courtes, pour les gratins, les accompagnements, les soupes ou encore en préparation sucrée comme aime souvent les mangés en Roumanie, les enfants. Et des formes d’inspirations hongroises, italiennes, orientales et françaises qui permettent toutes les audaces.

Un peu d’histoire : Le plat de nouilles le plus ancien, découvert en 2002, est chinois : il a 4000 ans. Des recettes de pâtes ont été déchiffrées dans un traité culinaire babylonien datant de 1700 avant J-C. Les Grecs, les Romains, les Arabes consomment des pâtes bien avant Marco Polo et son voyage en Chine, à la fin du XIIIe siècle.

Dans son livre Le devisement du Monde, paru en 1298, celui-ci déclare que les lasagnes chinoises sont « bonnes autant que celles qu’il a mangées tant de fois en Italie »…

✒️

Patrick-Pierre Pettenuzzo – Conquistador pour « Sarbatoarea-Gustului & Fiesta del Gusto ».